Luftdichte Gebäudehülle: Definition und Ausführungstipps

Luftdichtheit schafft Behaglichkeit und schützt vor Schäden

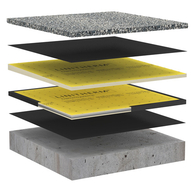

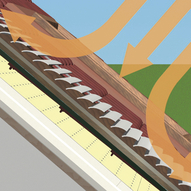

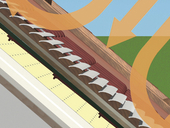

Gelangt Raumluft in eine gedämmte Konstruktion, kühlt sie sich auf dem Weg nach draußen ab und Wasser kann kondensieren. Es durchfeuchtet die Dämmung, kann deren Wirkung senken und über kurz oder lang zu feuchtebedingten Schäden wie Schimmel führen. Eine luftdichte Ebene verhindert, dass feuchte Luft in die gedämmte (Dach-)Konstruktion dringt. Damit das funktioniert, kommt es jedoch auf die richtigen Materialien und eine fachgerechte Ausführung an.

Luftdichtheit verhindert Feuchteschäden am Gebäude

Je wärmer die Luft in einem Raum ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Bei einer nicht fachgerecht ausgeführten luftdichten Ebene kann es passieren, dass warme Luft in die Dämmebene eindringt. Sie wandert dort allmählich nach außen und erreicht dabei immer kältere Bereiche. Da mit der Temperatur auch die Speicherfähigkeit für Wasserdampf sinkt, kann es zu Tauwasserausfall in der Konstruktion kommen.

Vorstellen kann man sich das wie bei einer kalten Flasche aus dem Kühlschrank: Wasser fällt in Form von Tröpfchen aus und durchfeuchtet die Dämmung. Dabei verlieren die meisten Materialien ihre wärmedämmenden Eigenschaften und es können mit der Zeit auch Feuchteschäden sowie Schimmel entstehen, wenn das Wasser nicht nach außen entweichen kann. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert das, indem sie feuchte Luft aus gedämmten Konstruktionen aussperrt.

Ein positiver Nebeneffekt der Luftdichtheit: Je weniger Raumluft über Undichtigkeiten aus dem Haus entweicht, umso weniger zieht es. Der Wärmebedarf sinkt und die Heizkosten fallen niedriger aus. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt somit auch zu einer höheren Behaglichkeit und einem besseren Wärmeschutz bei.

Das passende Material für die luftdichte Gebäudehülle

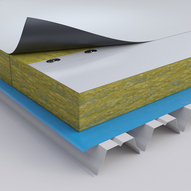

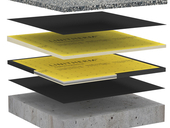

Herstellen lässt sich die Luftdichtheit im Gebäude mit luftundurchlässigen Materialien. Neben Putzen und OSB-3-Platten gehören dazu auch spezielle Folien. Letztere lassen sich besonders gut montieren. Sie sind leicht, flexibel und vielseitig einsetzbar. Geht es um die Auswahl, ist dabei zwischen folgenden drei Arten zu unterscheiden:

- Dampfbremsen haben einen niedrigen Wasserdampf-Diffusionswiderstand (sd-Wert) und schützen so stark wie eine 0,5 bis 100 Meter dicke Luftschicht.

- Dampfsperren haben einen hohen Wasserdampf-Diffusionswiderstand (sd-Wert). Sie schützen so stark wie eine bis zu 1.500 Meter dicke Luftschicht und lassen kaum Wasserdampf hindurch.

- Feuchtevariable Folien können sich den klimatischen Bedingungen der Jahreszeiten anpassen. In der kalten Jahreszeit fungieren sie als Dampfbremse und verhindern, dass Luftfeuchtigkeit von innen in die Konstruktion gelangt. Wenn die Außentemperaturen in der warmen Jahreszeit steigen, sinkt der sd-Wert der Folien und sie lassen eventuell vorhandene Feuchtigkeit aus der Konstruktion in den Raum zurücktrocknen.

Welches Material zum Einsatz kommt, hängt von den individuellen Voraussetzungen einer Konstruktion ab. Ist die Kondensationsgefahr gering, eignen sich Dampfbremsen. Dampfsperren kommen dagegen vor allem bei Sonderkonstruktionen zum Einsatz. Bei höheren Anforderungen an den Feuchteschutz eigenen sich feuchtevariable Folien, denn sie lassen Feuchtigkeit wieder in den Raum zurücktrocknen, die an Fehlstellen in die Konstruktion eingedrungen ist.

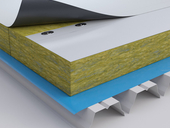

Vorsicht bei Bauteilübergängen und Durchdringungen

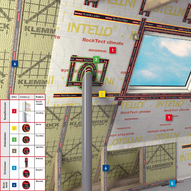

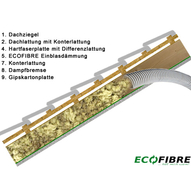

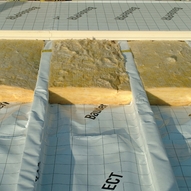

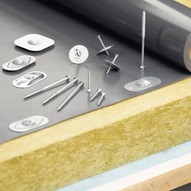

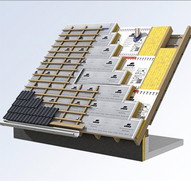

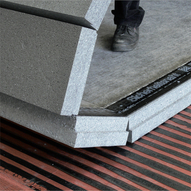

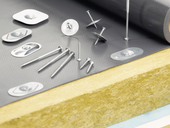

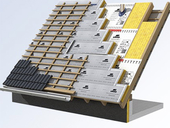

Geht es um eine luftdichte Gebäudehülle, kommt es neben geeigneten Materialien auch auf die fachgerechte Ausführung an. Während Putze ohne Unterbrechung von der Decke bis zum Boden zu führen sind, bieten OSB-Platten nur untereinander verklebt den richtigen Schutz. Ähnliches gilt für Dampfbremsen, Dampfsperren und feuchtevariable Folien: Diese tackern Fachhandwerker von innen auf Sparren oder Träger, bevor sie Übergänge und Befestigungsstellen fachgerecht verkleben. Es folgt eine Konterlattung aus Holz. Diese nimmt Wand- oder Deckenverkleidungen auf und schafft einen Installationsraum für Rohre, Kabel sowie Dosen.

Schwachstellen der luftdichten Gebäudehülle finden sich an angrenzenden Bauteilen sowie Durchdringungen von Rohren, Kabeln und anderen Elementen. Um auch hier Probleme zu vermeiden, sind die Bereiche gründlich abzudichten. Am besten funktioniert das mit aufeinander abgestimmten Systembaustoffen. Außerdem sollten Fachhandwerker nur unvermeidbare Durchdringungen einbauen, um die Luftdichtheit so wenig wie möglich zu gefährden.

Luftdichtheit der Gebäudehülle vor Fertigstellung prüfen

Ob Handwerker eine luftdichte Gebäudehülle fehlerfrei hergestellt haben, lässt sich mit dem bloßen Auge nicht beurteilen. Aus diesem Grund empfehlen Experten, die Luftdichtheit zu prüfen. Möglich ist das mit einem Blower-Door-Test, den Energieberater vor dem Anbringen von Wand- und Deckenverkleidungen durchführen. Dazu dichten sie zunächst alle planmäßigen Undichtigkeiten wie Lüftungsöffnungen ab. Sie installieren einen Ventilator in der Tür und fördern Luft abwechselnd nach drinnen und draußen. Mit einer Messung des Luftdrucks lässt sich daraufhin feststellen, ob die luftdichte Gebäudehülle fehlerfrei ist. Sind Undichtigkeiten vorhanden, spüren Energieberater diese zum Beispiel mit einem Rauchversuch auf. Sie dichten alles ab und beugen damit feuchtebedingten Bauschäden vor.

Ein Anwendungsvideo zeigt, wie eine Dampfbremse mit Luftdichtsystem unterm Dach angebracht wird

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Dachdämmung

Produkte im Bereich Dachdämmung

Sanierungsforum

-

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort