Brauchwasser- / Warmwasserwärmepumpe für warmes Trinkwasser

Mit Umweltwärme Kosten bei der Warmwasserversorgung einsparen

Die Warmwasserbereitung macht etwa zehn Prozent der jährlichen Heizkosten aus, wenn die Zentralheizung diese übernimmt. Eine Alternative - auch zu Durchlauferhitzer, Boiler oder Kombitherme - ist die Warmwasserbereitung mit einer sogenannten Brauchwasser- oder Warmwasserwärmepumpe. Diese setzt auf kostenfreie Umweltenergie, die sie mit einem elektrisch angetriebenen Prozess nutzbar macht. Doch wie funktioniert das und welche Voraussetzungen sind zu erfüllen, damit sich eine Brauchwasserwärmepumpe lohnt? Ein Überblick.

Wärmepumpen erhitzen Trinkwasser mit kühler Luft

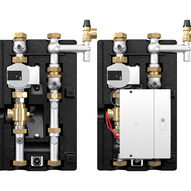

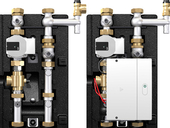

Eine Brauchwasserwärmepumpe (auch Warmwasserwärmepumpe genannt) besteht im Wesentlichen aus zwei Bauteilen. Im unteren Bereich befindet sich ein isolierter Speicher für Trinkwasser. In diesem wird das kalte Wasser aus der Leitung erwärmt und bis zum Bedarf im Haus bevorratet. Auf dem Speicher sitzt ein kompaktes Luft-Wasser-Wärmepumpenmodul. Es saugt Luft aus der Umgebung an und nutzt die darin gespeicherte Energie für die Warmwasserbereitung. Das funktioniert sogar dann, wenn die Temperatur der Luft unter der gewünschten Warmwassertemperatur liegt. Dazu geht die Wärme der Umgebungsluft zunächst auf ein Kältemittel über, das dadurch verdampft. Anschließend wird es von einem Verdichter erhitzt, um Wärme an das Trinkwasser abgeben zu können. Das Kältemittel kühlt sich dabei ab. Es nimmt seinen Ausgangszustand ein und der Kreislauf beginnt von vorn.

Sparsame Warmwasserbereitung mit kleiner Leistung

Die Luft, der eine Brauchwasserwärmepumpe Energie entzieht, stammt in der Regel aus dem Keller. Sie heizt sich durch Wärmegewinne aus dem Haus, dem Erdreich oder von alten Heizkesseln auf, ist aber nicht unbegrenzt verfügbar. Diesem Umstand wird eine Brauchwasserwärmepumpe durch ihre vergleichsweise geringe Leistung gerecht. Sie saugt kontinuierlich wenig Luft aus dem Haus an und erhitzt das Wasser im Speicher damit allmählich. Die Lufttemperatur bleibt dadurch höher. Der Verdichter verbraucht weniger Strom und die Kosten der Warmwasserbereitung sinken. Kalt duschen müssen Verbraucher:innen dennoch nicht. Denn durch den zum eigenen Warmwasserbedarf ausgelegten Speicher ist immer ausreichend Warmwasser vorhanden. Sollte es doch einmal knapp werden, liefert eine elektrische Heizpatrone schnell Wärme nach.

Voraussetzungen für eine Brauchwasserwärmepumpe

Da die Brauchwasser- oder Warmwasserwärmepumpe nur das Trinkwasser erhitzt, spielt der Zustand des Gebäudes kaum eine Rolle. So kann die Wärmepumpe auch im Altbau installiert werden. Wichtig ist jedoch ein Aufstellraum, an dem ausreichend milde Luft verfügbar ist. Nötig sind etwa 350 Kubikmeter pro Stunde, die im besten Falle aus Haus und Keller kommen. Haben diese eine Temperatur von sieben Grad Celsius, arbeitet die Warmwasserbereitung mit einer Leistungszahl von drei. Das heißt: Eine Kilowattstunde Strom genügt, um drei Kilowattstunden Wärme bereitzustellen. Ob es sich lohnt, eine Brauchwasserwärmepumpe nachrüsten zu lassen, hängt von den Gegebenheiten am Einsatzort ab. Ratsam ist die Technik zum Beispiel, wenn sie einen Elektroboiler ersetzt und/oder auf warme Abluft zugreifen kann. Ob sich ein Einbau auch lohnt, wenn die Warmwasserbereitung bereits über die Zentralheizung läuft, prüfen Energieberater und Fachhandwerker individuell.

Photovoltaik und Solarthermie für höhere Effizienz

Maximale Effizienz lässt sich erreichen, wenn die Warmwasserwärmepumpe mit einer Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage kombiniert wird. Im ersten Fall liefert eine Solarstromanlage auf dem Dach Strom, um den Verdichter der Brauchwasserwärmepumpe zu betreiben. Zusätzlich lässt sich überschüssiger Solarstrom im Sommer mit einer Heizpatrone auch direkt nutzen, um den Speicher aufzuheizen. Auf ähnliche Art und Weise arbeiten Solarthermieanlagen, die kostenfreie Strahlungsenergie in thermische Energie umwandeln. Sie ersetzen die Wärmepumpen-Einheit im Sommer komplett. In der Übergangszeit und im Winter unterstützen sie diese zumindest, um Strom einzusparen.

Kosten und Förderung für Warmwasserwärmepumpen

Die Kosten für eine Brauchwasser- oder Warmwasserwärmepumpe beginnen bei circa 2.000 Euro. Dazu kommen die Kosten für Installation und Montage. Wärmepumpen, die Raumluft als Wärmequelle nutzen, werden aktuell nicht gefördert.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Wärmepumpe

Produkte im Bereich Wärmepumpe

Sanierungsforum

-

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?

Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?

Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...

Antwort lesen » -

Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?

Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...

Antwort lesen » -

Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?

Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...

Antwort lesen » -

Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?

Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...

Antwort lesen » -

Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?

Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...

Antwort lesen » -

Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?

Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?

Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort