Was ist eigentlich ein Designboden oder Vinylboden?

Viele Ähnlichkeiten zu Laminat - Vor- und Nachteile im Überblick

Die Auswahl eines neuen Bodenbelags ist nicht leicht: Die Materialvielfalt ist groß und das Angebot riesig. Neben den klassischen Bodenbelägen wie Parkett, Dielen, Fliesen, Laminat und Kork werden seit einigen Jahren auch sogenannte Design- und Vinylböden angeboten. Doch was ist eigentlich ein Designboden? Und ist ein Designboden immer auch ein Vinylboden?

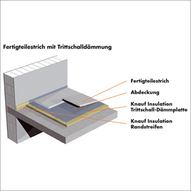

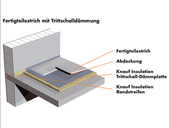

Wie Laminat auch ist ein Designboden mehrschichtig aufgebaut. Angeboten wird er in Form von Fliesen, Planken oder Dielen, die aus mehreren Schichten bestehen, wie zum Beispiel Rückenschicht, Trägerschicht, Dekorschicht und Nutzschicht. Auch eine Trittschalldämmung kann bereits eingearbeitet sein. Die Oberfläche des Designbodens ist fest mit der Trägerplatte verbunden, diese besteht meistens aus Holzwerkstoffen oder Kork. Ist die Oberfläche aus dem Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, spricht man von einem Vinylboden. Der Vinylboden gehört also zu den Designböden, aber nicht jeder Designboden ist auch ein Vinylboden. Es gibt alternativ beispielsweise auch Oberflächen aus PET oder PP. Vinylböden sind in der Vergangenheit wegen der Verwendung von gesundheitsschädlichen Weichmachern und Phthalaten in die Kritik geraten. Inzwischen kommen aber viele Beläge ohne diese Zusatzstoffe aus. Vollvinyl besteht zu 100 Prozent aus Kunststoff, ist deshalb wasserabweisend und quillt nicht auf. Es eignet sich daher besonders für den Einsatz im Bad.

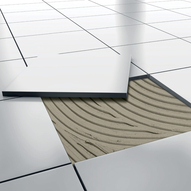

Wie wird ein Designboden verlegt?

Auch bei der Verlegung sind Ähnlichkeiten zum Laminat erkennbar: Ein Designboden kann ohne großen Aufwand entweder schwimmend und mit einem Klicksystem verlegt werden. Ebenso sind die Böden zum Verkleben und selbstklebend erhältlich. Beide Verlegevarianten haben Vor- und Nachteile: Ein schwimmend verlegter Designboden kann schnell und rückstandslos wieder entfernt werden, hier sollte aber unbedingt auf die Trittschalldämmung geachtet werden. Wird der jeweilige Raum mit einer Fußbodenheizung beheizt, sorgt ein verklebter Bodenbelag für eine bessere Wärmeübertragung.

Designboden-Optik: Moderner Druck lässt keine Wünsche offen

Sie sehen täuschend echt nach Stein oder Holz aus, haben eine Keramik-, Beton- oder Metalloptik. Dank moderner Drucktechnik sind viele authentisch wirkende Designs für den Bodenbelag möglich.

Eignen sich Designboden und Vinylboden auch über Fußbodenheizung?

Designboden und Vinylboden können sich bei stark schwankenden Temperaturen ausdehnen und wieder zusammenziehen. Als Bodenbelag über einer Fußbodenheizung sind sie dennoch geeignet, denn die Temperaturen der Heizung sind konstant und relativ niedrig. Bodenbeläge für die Fußbodenheizung sind entsprechend gekennzeichnet. Darauf sollten Eigentümer beim Kauf unbedingt achten. Damit die Fußbodenheizung so effizient und kostensparend wie möglich betrieben werden kann, empfiehlt es sich den Designboden vollflächig zu verkleben.

Vorteile von Design- und Vinylboden

Ein Designboden ist durch den Kunststoffüberzug unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Das macht ihn auch für Feuchträume interessant. So ist eine Holzoptik im Badezimmer problemlos möglich. Design- und Vinylböden sind pflegeleicht und robust. Im Vergleich zu Laminat ist die Oberfläche wärmer und weicher, was sich nicht zuletzt in deutlich weniger Trittschall äußert. Auch, was den Preis angeht, ist der Designboden attraktiv.

Nachteile von Design- und Vinylboden

Beim Kauf eines Designbodens sollten Hausbesitzer unbedingt auf die Herkunft und Zertifizierung achten, sonst können schädliche Weichmacher und andere Schadstoffe enthalten sein. Darüber hinaus ist in der Regel ein sehr ebener Untergrund für das Verlegen nötig. Neuentwicklungen bei den harten Designbelägen schaffen hier aber inzwischen Abhilfe. Auch nicht jeder Altboden eignet sich als Untergrund. Schwere Gegenstände und Möbel können auf Designböden Druckstellen hinterlassen. Wurde der Design- oder Vinylboden verklebt, ist die Entfernung sehr aufwändig.

Aktuelle Trends bei Designböden

Aktuell haben viele Hersteller vor allem härtere Designbeläge entwickelt. Sie enthalten eine steife Trägerschicht oder Extraschichten, die das Verlegen auch auf schwierigem Untergrund oder Altböden zulassen. Analog zu den Fliesentrends sind derzeit vermehrt XXL-Formate erhältlich. Aus speziellen Formaten entstehen zudem besondere Boden- und Verlege-Optiken wie Fischgrät-, Stäbchen-, Hexagon- oder Rautenmuster.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Boden & Belag

Produkte im Bereich Boden & Belag

Sanierungsforum

-

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort