Fachgerechte Sanierung von Schimmelbefall

Beurteilung von Ursachen und Gesundheitsgefährdung durch Schimmel

Die besondere Aufmerksamkeit bei der Sanierung von Schimmelbefall gilt dem sichtbaren und dem nicht sichtbaren, verdeckten Befall. Ebenso wichtig: Bei der Sanierung sollten Hausbesitzer nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Denn von einigen zur Beseitigung des Schimmels eingesetzten Produkten gehen unter Umständen mehr Gesundheitsgefahren aus, als von den Schimmelpilzen selbst.

Schimmelpilzsanierung: Ursache des Schimmelbefalls erkennen und beseitigen

Bei der Schimmelpilzsanierung muss unterschieden werden, ob mit den Maßnahmen die Ursachen (Feuchtigkeitsquelle) beseitigt oder nur die Symptome (mikrobieller Befall) bekämpft werden. Bei sichtbarem Schimmelbefall muss weiterhin berücksichtigt werden, dass trotzdem oftmals auch ein versteckter, nicht sichtbarer Befall vorliegen kann. Wird dieser nicht saniert, kann es trotz "erfolgreicher" Sanierung zu unangenehmen Gerüchen kommen. Ein weiteres Indiz für eine "nicht ausreichende Sanierung" kann sich darin zeigen, dass die gesundheitlichen Beschwerden der Bewohner nicht abklingen oder nach kurzer Zeit wieder auftreten.

Außerdem wird unterschieden zwischen der Beseitigung von Sekundärbefall (kleiner Umfang, oberflächiger Befall) und Primärbefall. In jedem Fall muss die Ursache erkannt und beseitigt werden. Diese Maßnahme sollte der mikrobiellen Sanierung immer vorausgehen. Hinzu kommt, dass eine bloße Abtötung von Schimmelpilzen nicht ausreicht, da auch von abgetöteten Schimmelpilzen allergische und reizende Wirkungen ausgehen können. So ist vor der eigentlichen Sanierung eine mikrobielle Voruntersuchung notwendig, die sich nicht nur mit dem eigentlichen Schimmelbefall auseinandersetzt (Art und Konzentration der Schimmelpilzspezies und deren gesundheitliche Auswirkungen), sondern auch mit den Bewohnern (zum Beispiel Einstufung in eine Risikogruppe).

Schimmel-Primärbefall und Risikogruppen der Bewohner

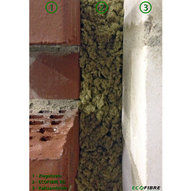

Beim Primärbefall weisen die betroffenen Stellen einen mittleren bis großen Umfang und ein mittleres bis großes Gesundheitsrisiko auf. In der Regel handelt es sich um einen sichtbaren Schimmelbefall, der aber auch einen verdeckten, nicht sichtbaren Schimmelbefall zusätzlich nicht ausschließt. Unterschieden wird der Primärbefall der Kategorie II (mittlerer Schaden, durchschnittliches Risiko) und Kategorie III (großer Schaden, hohes Risiko). Das Ausmaß der sichtbar mit Schimmel befallenen Flächen beträgt in der Kategorie II ca. 0,5 bis maximal drei Quadratmeter. Der mikrobielle Schimmelbefall ist darüber hinaus maximal fünf Millimeter tief in den Untergrund eingedrungen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Bewohner keiner besonderen Risikogruppe angehören und ein gutes bis maximal durchschnittliches Immunsystem aufweisen.

Im Gegensatz dazu stellt eine sichtbar befallene Fläche über drei Quadratmetern automatisch eine Kategorie III dar - unabhängig von den weiteren Kriterien. Zu diesen zählen, wie tief der mikrobielle Befall eingedrungen ist (> fünf Millimeter) sowie die Nutzung der Räume und der Gesundheitszustand der Bewohner.

Zu den relevanten Risikogruppen gehören Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder, alte oder kranke Menschen sowie Allergiker und Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Liegt nach Umfang und Größe sowie Art der Räume ein Schimmelpilzbefall der Kategorie II vor, aber die Bewohner gehören einer der genannten Risikogruppen an, verschiebt sich die Eingruppierung automatisch in die Kategorie III. Das gleiche Prinzip gilt bei dem Vorfinden eines verdeckten, nicht sichtbaren Schimmelbefalls. Wird der sichtbare Schimmelbefall zum Beispiel der Kategorie I (Sekundärbefall, Kleinflächen) zugeordnet, weil die Fläche kleiner als 0,5 Quadratmeter ist, und bei der Sanierung wird dann ein verdeckter, nicht sichtbarer Schimmelbefall entdeckt, verschiebt sich die Kategorie automatisch in die nächst höhere Kategorie II.

Beurteilung der Gefährdung während der Schimmelsanierung

Ein wichtiger Bestandteil der Schimmelpilzsanierung ist die Gefährdungsbeurteilung während der Sanierung. Bei einem Gesamtumfang der Tätigkeit unter einer Stunde wird unter normalen Bedingungen (sehr geringe Sporenbelastung) davon ausgegangen, dass keine besondere Gefährdung vorliegt. Bei einer Dauer der Tätigkeit zwischen einer und maximal zwei Stunden liegt bei einer schwachen bis mäßigen Sporenbelastung eine Gefährdungsklasse oder Belastungsstufe 1 vor. Hierzu zählen zum Beispiel das fachgerechte Entfernen von alten Beschichtungen, Farben, Putzen und Tapeten sowie Fugendichtstoffen im Nass- oder Sanitärbereich. Eine mäßige bis starke Sporenbelastung und eine Tätigkeit über zwei Stunden wird der Gefährdungsklasse oder Belastungsstufe 2 zugeordnet. Zu diesen Tätigkeiten gehören das Absaugen alter Putz- oder sonstiger Beschichtungen mit einer Putzfräse mit integrierter Absaugung, der Ausbau trockener Bauteile mit mikrobiellem Schimmelbefall sowie das Entfernen von Teppich-, Parkett-, Linoleum- oder Korkböden. Liegt allerdings eine starke Sporenbelastung vor, ist die Gefährdungsklasse oder Belastungsstufe 3 erreicht. Hierzu zählen mechanische Verfahren wie das Abschleifen, Abriss- und/oder Abbrucharbeiten, das Entfernen von Tapeten oder alter Dämmschichten, Schüttungen, Decken- und/oder Fußbodenkonstruktionen. Auch das Überdruckverfahren bei der Dämmschichttrocknung führt zu einer überdurchschnittlich starken Sporenbelastung und damit in diese Kategorie. In Abhängigkeit zu den einzelnen Gefährdungsklassen beziehungsweise Belastungsstufen (1 bis 3) müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Stufen und Arbeitsschritte bei der Schimmelpilzsanierung

Die eigentliche Schimmelpilzsanierung gliedert sich in folgende Stufen:

- Entfernen des mikrobiell befallenen Materials (Dekontamination)

- Desinfektion und Trocknung des befallenen Untergrundes

- Feinreinigung der Wohnung oder des gesamten Objektes

- Durchführung der mikrobiologischen Nachuntersuchung ("Erfolgskontrolle")

In Abhängigkeit von den örtlichen Bedingungen kann es erforderlich sein, Sofort- oder Schutzmaßnahmen durchzuführen. Die eigentliche Schimmelpilzsanierung wird in folgende Arbeitsschritte unterschieden:

- die (komplette) Entfernung von mikrobiell befallenen Materialien sowie die Dekontamination von Oberflächen, wenn die Materialentfernung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist

- die Bauteiltrocknung und ggf. Geruchsbeseitigung sowie

- die Desinfektion von Oberflächen und/ oder Hohlräumen sowie

- die abschließende Feinreinigung.

Produkte im Bereich Keller

Produkte im Bereich Keller

Sanierungsforum

-

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort