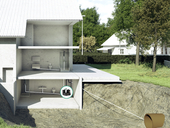

Feuchter Keller: Nachträgliche Außenabdichtung der Kellerwand

Feuchte Kellerwände erfolgreich trockenlegen

Gegenüber der nachträglichen Horizontalabdichtung ist die Fläche der Kellerwand bei der Außenabdichtung zwischen 30 bis 50mal größer, also auch der Feuchteschutz effizienter. Aber nicht immer ist es möglich, das Kellermauerwerk von außen abzudichten. Deshalb werden neben der Außenabdichtung auch Lösungen zur Innenabdichtung angeboten. Aber Vorsicht – was einfach aussieht, muss nicht einfach sein! Bei der so genannten Negativabdichtung (Innenabdichtung) kommt es mehr auf die Detailausbildung und fachgerechte Anschlüsse an, als bei jedem anderen Abdichtungssystem. Und das Mauerwerk bleibt bei dieser Abdichtung feucht und damit in den Wintermonaten anfällig für Frostschäden sowie ganzjährig für Salzausblühungen und Kondensation.

Kellersanierung mit nachträglicher Außenabdichtung

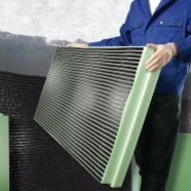

Bei der nachträglichen Außenabdichtung werden in der Regel Produkte verwendet, die in der DIN 18195 "Bauwerksabdichtung" erwähnt sind, also hauptsächlich Bitumen-Dickbeschichtungen und je nach Objekt und Untergrund bahnenförmige Abdichtungsstoffe. Aber auch mineralische Materialien wie starre oder flexible Dichtungsschlämmen und Sperrputze kommen zum Einsatz, entweder als Abdichtung bei Bodenfeuchtigkeit und/ oder im Verbund mit den bereits genannten Abdichtungsstoffen. Alles entscheidend hierbei ist der Lastfall, der Untergrund mit seinen Unebenheiten und dem Feuchtegehalt sowie die Anzahl und Lage von Durchdringungen.

Vor der Abdichtung müssen Gegebenheiten an Kellerwänden fachlich beurteilt werden

Das Hauptproblem bei der nachträglichen Außenabdichtung besteht darin, die Gegebenheiten fachlich zu beurteilen. Hierzu gehört auch der so genannte Lastfall – also die Art der Durchfeuchtung. Neben Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser gibt es auch aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser und Grundwasser. Je nach Lastfall ergibt sich, welche Materialien eingesetzt werden dürfen (lt. Norm) oder müssen (technisch) und wie die Sanierungsarbeiten auszuführen sind. Es reicht nicht aus, eine "hochwertige und wasserdichte" Bitumen-Dickbeschichtung in mindestens zwei Lagen aufzuspachteln oder aufzuspritzen und je nach Lastfall evt. ein Gewebe einzubetten.

Ausschließlich die fachgerechte Detailausbildung von Elektro- oder Zu- und Abwasserleitungen sichert eine dichte Abdichtungsebene und damit den geforderten Feuchtigkeitsschutz. Außerdem muss die nachträgliche Vertikalabdichtung wasserdicht an die vorhandene oder nachträglich einzubringende Horizontalabdichtung "angeschlossen" werden. Dies ist jedoch kaum realisierbar, wenn horizontal beispielsweise mit einer Injektion und vertikal mit einer spachtelbaren Beschichtung abgedichtet werden soll. Über derartige Detailfragen sieht man in der Praxis gerne hinweg, was sich dann regelmäßig in erneuten Durchfeuchtungen im Eckbereich zwischen Fußboden und aufgehendem Mauerwerk zeigt. Auch nachträgliche Horizontalabdichtungen mittels Abdichtungsbahnen werden in der Regel nicht mit der Vertikalabdichtung verbunden.

Fehlerquellen bei der nachträglichen Außenabdichtung

In der Praxis sind immer wieder die gleichen Fehler zu beobachten: So wird die Bitumen-Dickbeschichtungen direkt auf das Mauerwerk aufgetragen, ohne dass vorab eventuell offene Fugen und Ausbrüche mit einem Ausgleichsputz verschlossen werden. Oder die geforderte Mindestschichtdicke (vom Lastfall abhängig) wird nicht eingehalten, statt in zwei bis drei Lagen werden die Bitumen-Dickbeschichtungen in einem Arbeitsgang aufgespritzt. Häufig wird auf die Gewebebettung verzichtet und die nachträgliche Perimeterdämmung gleich in die frische Abdichtungsschicht eingedrückt, ohne die geforderte Trocknungszeit abzuwarten.

Innenabdichtung als Alternative zur Außenabdichtung?

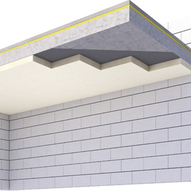

Alternativ zur Außenabdichtung ist in den letzten Jahren die Innen- oder auch Negativabdichtung in Mode gekommen. Auf den ersten Blick scheint diese einfacher und kostengünstiger zu sein. Schließlich fallen im Innenraum des Kellers keine Kosten für Erdarbeiten an. Allerdings werden bei dieser Argumentation folgende Tatsachen unterschätzt: Aufgrund der Innenabdichtung verschlechtern sich die bauphysikalischen Eigenschaften der Außenwände gravierend. Die Außenwände bleiben feucht und nehmen weiterhin Feuchtigkeit auf. Infolgedessen verringert sich die Wärmedämmfähigkeit der Wand, so dass Kondensation und Tauwasser anfallen kann. Eine der Folgen sind dann Schimmelpilzbefall. Außerdem steigt die vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk (hinter der Abdichtungsebene) kapillar weiter nach oben. Um eine Durchfeuchtung der Deckenkonstruktion zu vermeiden, muss in dem Fall unter der Kellerdecke nachträglich eine Horizontalabdichtung eingebracht werden. Dies setzt sich bei den Innenwänden fort, wenn die Kapillarität im Mauerwerk nicht nur "umgeleitet" werden soll.

Es ist also ein enormer Aufwand notwendig, um die Innenabdichtung bis ins Detail fachgerecht auszuführen. Die dadurch entstehenden Kosten gleichen die Kostenersparnis auf der einen Seite wieder aus, so dass eine Innenabdichtung unter Berücksichtigung aller Detailausbildungen nicht günstiger ist. Zudem darf die innenseitige Flächenabdichtung nicht durch Durchdringungen und Befestigungen beschädigt werden. Während Wohnungs- oder Hauseigentümer darauf vielleicht noch achten, erweist sich dies bei wechselnden Mietern als problematisch. Aufgrund der Verschlechterung der Bausubstanz auf lange Sicht ist die nachträgliche Innenabdichtung die schlechtere Wahl. Die Abdichtung eines Bauwerkes sollte immer auf der Seite erfolgen, auf der auch der Angriff des Wassers stattfindet. Ist dies nicht möglich, zum Beispiel aufgrund der nachträglichen Überbauung von Kelleraußenwänden, ist eine Innenabdichtung eine Alternative. Aber nur dann und auch nur, wenn der notwendige Sachverstand, die Fachkompetenz und Erfahrung des ausführenden Handwerksbetriebs vorhanden ist, da es keine Regelwerke sondern nur Empfehlungen in Form von Merkblättern gibt. An der Stelle soll noch darauf hingewiesen werden, dass Innenabdichtungen nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Darauf muss der Eigentümer vor der Ausführung der Sanierungsarbeiten hingewiesen werden und seine Zustimmung erteilen.

Abdichtende Injektionen

Sind Außen- und Innenabdichtungen nicht möglich, gibt es noch die abdichtenden Injektionen – nicht zu verwechseln mit den Injektionen gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Diese werden auch als Schleierinjektionen oder Vergelungen bezeichnet, je nachdem, wo die Abdichtungsebene ausgeführt wird. Hierzu wird das Mauerwerk von innen an- oder durchgebohrt und ein harz- oder gelähnlicher Injektionsstoff eingebracht. Wird das Mauerwerk komplett durchgebohrt und der Injektionsstoff vor dem Mauerwerk verteilt, spricht man von einer Schleierabdichtung, da sich zwischen Erdreich und Mauerwerk eine Abdichtungsebene bildet. Wird dagegen das Mauerwerk nur zu zwei Dritteln des Mauerwerksquerschnittes angebohrt, spricht man von einer Vergelung, da sich bei dieser Variante der Injektionsstoff dreidimensional im Mauerwerk verteilt, erhärtet und alle Hohlräume, Poren und Lunker, Hohlräume und Risse abdichtet.

Flankierende Maßnahmen bei Kellersanierung wichtig für Erfolg

Ein ganz wesentlicher Aspekt der Kellersanierung sind die so genannten "flankierenden Maßnahmen". Sie werden oft unterschätzt, da der Begriff eine Art Nebenleistung implementiert. Dies ist jedoch riskant, weil häufig erst die flankierenden Maßnahmen sicherstellen, dass die ausgeführten Sanierungen überhaupt ihre Wirkung entfalten können. Im Außenbereich zählen beispielsweise Drainagen, Perimeterdämmungen, die Sockelausbildung oder auch der mechanische Anfüllschutz der Abdichtungsschicht dazu. Primär spielen flankierende Sanierungsmaßnahmen im Innenbereich eine wichtige Rolle: Hier fasst man unter diesem Begriff zum Beispiel das Aufstellen von Trocknungs- und Entfeuchtungsgeräten oder spezielle Sanierputze zusammen. Aber auch energetische Sanierungen oder die mikrobielle Sanierung können dazu gezählt werden.

Produkte im Bereich Kellersanierung

Produkte im Bereich Kellersanierung

Sanierungsforum

-

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort