Nachträgliche Horizontalabdichtung gegen feuchte Kellerwände

Nur anerkannte Verfahren verhindern Eindringen von Feuchtigkeit

Für die nachträgliche Horizontalabdichtung werden grundsätzlich zwei anerkannte Verfahren eingesetzt, die einen ganz unterschiedlichen Ansatz verfolgen, die

- mechanischen Verfahren und

- Injektionen (vielfach auch als Injektage bezeichnet).

Mechnische Verfahren zur nachträglichen Horizonatalabdichtung - Einbringen von Abdichtungsschichten

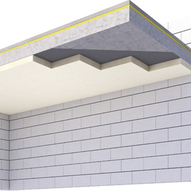

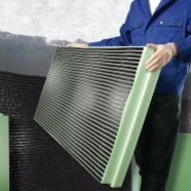

Bei den mechanischen Verfahren werden nachträglich Abdichtungsschichten eingebracht, die in ihrer Funktion einer Bauwerksabdichtung nach DIN 18195, also wie bei einem Neubaustandard, entsprechen. Im Wesentlichen kommen das Chromstahlblechverfahren und das Mauerschneide- oder -sägeverfahren zum Einsatz. Während beim Chromstahlblechverfahren ein Chromstahlblech in die durchgehende Lagerfuge eingetrieben wird und Mauerwerksdurchtrennung und -abdichtung ein Arbeitsgang ist, wird beim Mauerschneide- oder -sägeverfahren zunächst das Mauerwerk auf- oder durchgesägt und anschließend abgedichtet. Dem entsprechend wird es auch als zweistufiges Verfahren bezeichnet. Der Vorteil der mechanischen Verfahren besteht darin, dass eine Abtrocknung des Mauerwerkes oberhalb der Abdichtungsebene sofort nach der Ausführung einsetzt und eine "echte" Horizontalabdichtung erfolgt. Nachteilig ist, dass diese Verfahren nur von außen ausgeführt werden können und einen relativ hohen technologischen Aufwand erfordern, was sich letztendlich auch in den Kosten niederschlägt. Hinzu kommt, dass diese Verfahren massiv in die Statik eines Hauses eingreifen, so dass sie bei Häusern in Hanglage, also bei seitlich angreifenden Kräften, in der Regel nicht ausgeführt werden können. Die Folge wären sonst Kerb- und Spannungsrisse an Öffnungen etc.

Injektionsverfahren zur nachträglichen Horizonatalabdichtung - Injektionsmittel durchbrechen die Kapillarität

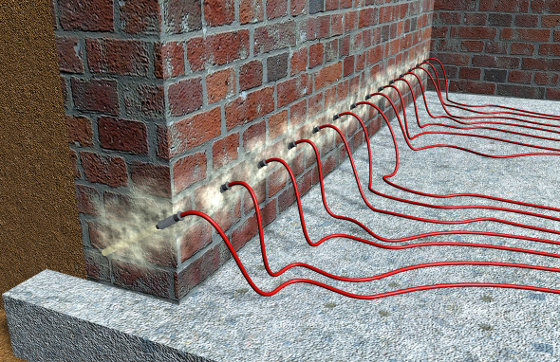

Im Gegensatz dazu gibt es Injektionsverfahren, die keine Abdichtung im klassischen Sinne sind. Über Bohrlöcher werden verschiedene Injektionsmittel in das Mauerwerk eingebracht, die dort auf unterschiedliche Weise die Kapillarität unterbrechen. Entweder werden die Baustoffporen verstopft, die Oberflächen in den Poren hydrophobiert oder Substanzen ausgeschieden und somit der Kapillardurchmesser reduziert. Hierfür stehen ein- und mehrkomponentige, lösemittelhaltige oder -freie, hoch- oder niedrig-viskose, physikalisch trocknende oder chemisch reagierende Injektionsmittel zur Verfügung, die entweder drucklos oder mit Druck injiziert werden. Bei einigen Verfahren darf der Durchfeuchtungsgrad einen bestimmten Prozentsatz nicht übersteigen, so dass das Mauerwerk vor der Injektion aufgeheizt bzw. vorgetrocknet werden muss, andere Systeme benötigen gerade einen hohen Durchfeuchtungsgrad, um reagieren zu können. Wiederum andere sind abhängig vom Versalzungsgrad oder können bei gipshaltigen Mauerwerken nicht eingesetzt werden.

Die Injektion erfolgt entweder über Flaschen oder alternative Vorratsbehälter sowie über Schlag- oder Schraubpacker, Injektionslanzen oder perforierte Schäume und spezielle Dochte. Davon hängt ab, ob das Mauerwerk vor der Injektion ggf. vorinjiziert werden muss und in wieweit während oder nach der Injektion flankierende Maßnahmen notwendig werden oder sinnvoll sind. Neben dem Aufheizen/ Vortrocknen des Mauerwerkes vor der Injektion werden auch Systeme angeboten, bei denen während oder nach der Injektion die thermische Beeinflussung des Mauerwerkes stattfindet. Einige Injektionssysteme, bestehend aus Injektionsmittel ("was wird eingebracht") und Injektionsverfahren ("wie wird es eingebracht") sind zwischenzeitlich WTA-zertifiziert. Dies bedeutet, dass ihre Wirkung in Abhängigkeit zum Durchfeuchtungsgrad nachgewiesen ist.

Fachgerechte Ausführung der Sanierung verhindert weitere Schäden

Nicht funktionierende nachträgliche Horizontalabdichtungen sind meistens auf Verarbeitungsfehler, die falsche Einschätzung der Schadensursachen oder die fehlende Kenntnis über Durchfeuchtungsmechanismen und deren Wechselwirkung zurück zu führen. Als unbekannte Wechselwirkung kann auch dieses Beispiel gelten: Durch die nachträgliche Horizontalabdichtung und der dadurch einsetzenden Abtrocknung des Mauerwerkes oberhalb der Abdichtungsebene kristallisieren die gelösten Salze aus und werden auf der Oberfläche als Ausblühung sichtbar. Hausbesitzer legen dieses "Schadensbild" dann gern als Nachweis für "Pfusch am Bau" aus. Dabei ist gerade dieses Zeichen der Abtrocknung ein Beleg dafür, dass die nachträgliche Horizontalabdichtung funktioniert.

Ganzheitliches Sanierungskonzept löst Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft

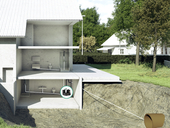

Ausgeführt werden Verfahren zur nachträglichen Horizontalabdichtung im Sockelbereich (oberhalb Oberkante Gelände) oder oberhalb des Fundamentes (von innen oder außen). Dies ist abhängig von der Nutzung des Kellers, der Bauart und von der Tatsache, ob eine nachträgliche Vertikalabdichtung vorgesehen ist. In jedem Fall muss ein ganzheitliches Abdichtungskonzept erarbeitet werden, da es mit der nachträglichen Horizontalabdichtung allein in der Regel nicht getan ist. Hinzu kommt, dass vielfach die Meinung existiert, dass mit der nachträglichen Horizontalabdichtung die Ursache der Mauerwerksdurchfeuchtung beseitigt wird. Dem ist nicht so, da aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk in fast allen Fällen nur das Symptom für eine fehlende Vertikalabdichtung, Leckagen oder eine nicht ordnungsgemäße Regenentwässerung ist. Würden die tatsächlichen Ursachen einer Durchfeuchtung im Umfeld eines Hauses konstruktiv gelöst werden, müssten in vielen Fällen gar keine aufwändigen und teuren Horizontalabdichtungen nachträglich eingebracht werden.

Elektro-physikalische Verfahren entsprechen nicht Regeln der Technik

Abschließend sollen noch die so genannten elektro-physikalischen Verfahren genannt werden. Diese alternativen Verfahren werden in aktive und passive Verfahren unterschieden. Des Weiteren werden noch so genannte Schwingkreisverfahren angeboten, die umgangssprachlich unter dem Begriff "Wunderkästchen" bekannt sind. Eine Gemeinsamkeit verbindet alle diese Verfahren: Sie sind weder genormt noch technisch anerkannt. Sie entsprechen auch nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und viele Experten sprechen ihnen so gar den Status als Stand der Technik ab. Der Grund hierfür ist eindeutig: In der Fachwelt sind diese Verfahren nicht nur umstritten, sondern werden konsequent abgelehnt. Bei einigen Verfahren liegt sogar der offene Nachweis des Betrugs gegenüber dem Hausbesitzer vor. Finanzaufsichtsbehörden einiger Bundesländer haben sogar ausdrücklich die Ausschreibung und Ausführung dieser Verfahren bei öffentlichen Bauten untersagt, da Steuergelder nur für Sanierungen ausgegeben werden dürfen, die mit anerkannten Technologien ausgeführt werden. Selbst die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten durch private Hausbesitzer wurde von diesen Behörden abgelehnt. Darauf sollten private Hausbesitzer bei der Auftragsvergabe achten.

Produkte im Bereich Kellersanierung

Produkte im Bereich Kellersanierung

Sanierungsforum

-

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort