Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk

Sanierputze sind effizienteste und preiswerteste Methode

Bei den verschiedenen Verfahren zur Sanierung von salzbelasteten Mauerwerken wird je nach Wirkprinzip zwischen den biologischen, physikalischen und chemischen Methoden unterschieden

- Die biologische Entsalzung findet durch Mikroorganismen wie Nitrifikanten oder sulfatreduzierende Bakterien satt. Diese Möglichkeit ist die unbekannteste und noch im Anfangsstudium.

- Bei der chemischen Entsalzung werden leichtlösliche Salze durch chemische Reaktionen in schwer- oder unlösliche Salzverbindungen umgewandelt. Diese auch als "Antisalze" oder "Salzblocker" bezeichneten Salzbehandlungsmittel wurden früher vielfach eingesetzt und waren Standard bei jeder Kellersanierung. Mittlerweile sind diese Präparate vom Markt verschwunden, da sie hoch giftig und unwirksam sind.

- Als physikalische Entsalzung werden einfache Prozesse bezeichnet, bei denen die Salze in Lösung gebracht und transportiert werden und anschließend an einem definierten Ort auskristallisieren, zum Beispiel in Kompressen, Putzsystemen oder an der Oberfläche des Mauerwerks. Das sind heute die effizientesten Methoden der Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk. Auch Sanierputze nutzen dieses Prinzip.

Verschiedene Entsalzungsverfahren bei der Kellersanierung

Entsalzungs- und Instandsetzungsverfahren werden in vier Kategorien unterschieden: Die einfachste ist das Entfernen. Der alte salzbelastete Putz oder Mauersteine werden entfernt und neu verputzt beziehungsweise neu ausgemauert. Dadurch reduziert sich der Salzgehalt auf natürliche Weise. Umwandlungsverfahren entsprechen der chemischen Entsalzung. Bei den Reduzierungsverfahren werden Salze in Lösungen gebracht, um den Transport zu fördern. Somit verlagert sich die Salzfront gezielt in die Bereiche, die weniger Schäden verursachen. Bekanntestes Beispiel sind Kompressen, die auf der Wandoberfläche aufgetragen werden und nach dem Salzeintrag entfernt werden. Am häufigsten werden hier Beschichtungen und Sanierputze eingesetzt.

Ob und wann Beschichtungen eingesetzt werden, hängt unter anderem von der Oberflächengestaltung ab, da bei einem sichtbaren Ziegelmauerwerk Putze oder Beschichtungen nicht in Frage kommen. Infolgedessen bleibt die Entsalzung oder Reduzierung der Salzbelastung speziell bei Sichtmauerwerk wie in Norddeutschland sowie bei denkmalgeschützten Bauwerken aus Naturstein nach wie vor ein ungelöstes Problem.

Einfach und effektiv: Sanierputze bei der Kellersanierung

Die einfachste, effizienteste, preiswerteste und bekannteste Methode zur Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk sind die so genannten Sanierputze. Sanierputze sind porenhydrophobe Werktrockenmörtel mit einer erhöhten Wasserdampfdiffusion bei gleichzeitig reduzierter kapillarer Leitfähigkeit. Durch eine spezielle Porengeometrie und -verteilung wird das Wasseraufnahme- und Wasserabgabeverhalten geregelt und eine Auskristallisation der gelösten Salze in das Putzgefüge verlagert. Einfach gesagt heißt das: Die Salze kristallisieren nicht mehr an der Oberfläche des Bauteils, sondern in der Putzschicht aus.

Sanierputze sind zementgebundene Putze, die durch den Zusatz von Luftporenbildnern ein poriges Gefüge (Porosität > 40 Vol.-%) erhalten. Durch dieses erhöhte Porenvolumen und die spezielle Porengeometrie, kombiniert mit einer Porenhydrophobie, wird erreicht, dass Wasser in flüssiger Form aus dem Untergrund in den Sanierputz einwandern kann, aber im Sanierputzsystem kapillar gebrochen und danach ausschließlich durch Diffusion transportiert wird. Durch diesen Mechanismus kristallisieren die Salze im Putzgefüge aus, so dass die Putzoberflächen über mehrere Jahre frei von Salzausblühungen bleiben. Die Dauer dieser "Schadensfreiheit" kann nicht pauschal angegeben werden, da dies von der Untergrundfeuchtigkeit und Salzbelastung, der Schichtdicke des Sanierputzes und den Verarbeitungs- und Witterungsbedingungen während und nach der Trocknung abhängt.

Komponenten des Sanierputzsystems sollten aufeinander abgestimmt sein

Ein Sanierputz muss frost- und salzbeständig sein, deshalb sind Sanierputze vorwiegend hydraulisch gebunden. Kalkhydrat kann die erhöhten Anforderungen an die Frost-Tau-Salz-Beständigkeit nicht erfüllen. Auch Sanierputze mit latent-hydraulischen Bindemitteln und puzzolanischen Zusätzen wie z. B. Trassmehl werden als problematisch angesehen, da das für die langsam verlaufende Härtungsreaktion benötigte Wasser in Sanierputzen nicht lange genug zur Verfügung steht.

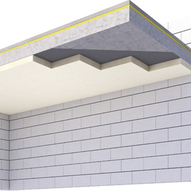

Zum Sanierputzsystem gehören der Spritzbewurf, ggf. der Porengrundputz, der eigentliche Sanierputz und die Schlussbeschichtung. Der Porengrundputz ist weniger Wasser abweisend und hat in der Regel ein höheres Porenvolumen. Ob der Porengrundputz zum Einsatz kommt, hängt von den Untergrundunebenheiten und der Salzbelastung ab. In jedem Fall muss der nachfolgende Sanierputz eine Mindestschichtdicke von 20 Millimetern haben. Nach ausreichender Trocknung (in der Regel 1 Tag pro Millimeter Schichtdicke) wird die auf das System abgestimmte Schlussbeschichtung aufgetragen. Hierfür können Mineral-, Silikat- und Siliconharzputze oder Silikat- und Siliconharzfarben verwendet werden. Wichtig ist, dass die einzelnen Komponenten des Sanierputzsystems aufeinander abgestimmt sind und die Eigenschaften durch die maschinelle Verarbeitung nicht negativ beeinflusst werden.

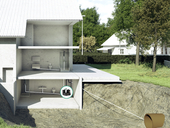

Sanierputze beseitigen Durchfeuchtung nicht

Eine Entfeuchtung des Mauerwerks ist mit Sanierputzen nicht möglich, da die Ursache der Durchfeuchtung nicht beseitigt wird. Deshalb muss berücksichtigt werden, dass auch Sanierputze mit der Zeit an ihre Leistungsgrenzen stoßen und die Poren mit Salz gesättigt sind. Der Sanierputz hat dann seine Funktion verloren und muss entfernt werden.

Sanierputz richtig auftragen

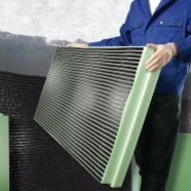

Eingesetzt werden Sanierputze im Keller sowie im Sockelbereich. Wichtig ist, dass der alte und salzbelastete Putz mindestens 80 bis 100 Zentimeter über der sichtbaren Durchfeuchtungshöhe bis zum Mauerwerk abgeschlagen wird und die Fugen circa zwei Zentimeter tief ausgekratzt werden. Anschließend erfolgt der neue Sanierputzaufbau, wobei mehrschichtig gearbeitet und unbedingt die Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsschritten eingehalten werden müssen.

Neben den Sanierputzen werden auch noch Alternativen wie zum Beispiel der Entfeuchtungsputz, Kompressenputz oder auch Opferputze verschiedener Zusammensetzung und Anwendungsgebiete angeboten. Die Erfahrungen mit diesen Alternativen sind sehr unterschiedlich, so dass diese Produkte in Fachkreisen überwiegend umstritten sind.

Weiterlesen zum Thema Kellersanierung:

- Feuchte Kellerwände trockenlegen

- Fehlende Abdichtung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden

- Nachträgliche Außenabdichtung der Kellerwände

- Nachträgliche Horizontalabdichtung gegen feuchte Kellerwände

Produkte im Bereich Kellersanierung

Produkte im Bereich Kellersanierung

Sanierungsforum

-

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?

Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?

Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...

Antwort lesen » -

Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?

Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...

Antwort lesen » -

Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?

Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...

Antwort lesen » -

Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?

Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...

Antwort lesen » -

Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?

Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...

Antwort lesen » -

Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?

Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?

Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort