Rechnet sich eine Photovoltaik-Anlage auch 2021?

Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch für Solarstrom

Photovoltaik-Anlagen auf dem Eigenheim senken den CO2-Fußabdruck und tragen so zu einem klimaneutralen Leben bei. Wirtschaftlich sind sie auch 2021: Wer in diesem Jahr eine neue Solarstromanlage installieren lässt, erhält mit dem Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch eine gute Rendite. Solarstromspeicher rechnen sich allerdings noch nicht, trotz sinkender Preise. Ein Überblick zum Thema Photovoltaik 2021.

Der Beitrag von Photovoltaik-Anlagen zum Klimaschutz ist enorm. Ein Beispiel zeigt: Wer eine Anlage mit 16 Kilowatt installierter Leistung nutzt – sie benötigt rund 100 Quadratmeter Dachfläche, also zehn mal zehn Meter – vermeidet jedes Jahr rund zehn Tonnen Kohlendioxid (CO2). Das ist so viel, wie ein Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr verursacht. Bei einer vierköpfigen Familie reduzieren sich die Emissionen also um 25 Prozent.

Die Ausgangslage 2021 für Solarstrom ist die: Zwar liegt die staatliche Einspeisevergütung für den erzeugten Solarstrom nur noch bei rund acht Cent pro Kilowattstunde. Rechnet man den Gewinn für den Anteil des selbst verbrauchten Solarstroms hinzu, kann man trotzdem auf eine jährliche Rendite von rund fünf Prozent kommen. Dabei gilt: Je höher der Anteil des selbst verbrauchten Stroms ist, desto höher der Gesamtgewinn. Den Eigenverbrauch mit einem Batteriespeicher zu erhöhen, lohnt sich übrigens noch nicht, wie neue Zahlen belegen.

Investition in Photovoltaik-Anlage amortisiert sich nach 15 Jahren

Wirtschaftlich ist der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auch 2021. Die Kosten sind in den letzten zehn Jahren um rund die Hälfte gesunken. Bei Anlagen bis zehn Kilowatt installierter Leistung haben sich die Nettopreise für Komplettanlagen auf durchschnittlich 1.200 Euro pro Kilowatt Leistung reduziert, so dass die Investition nach rund 15 Jahren über die Einspeisevergütung und den geringeren Bezug von Strom aus dem Netz abbezahlt ist. Danach wirtschaften Eigentümer in die eigene Tasche, denn die Solaranlage liefert noch mindestens zehn bis 15 weitere Jahre günstigen Strom. Das erhöht die Unabhängigkeit und verringert den CO2-Ausstoß.

Was kostet eine Photovoltaikanlage? Jetzt kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.

Rechenbeispiel für den Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch

Photovoltaik-Anlagen erhalten 20 Jahre lang eine gleich hohe Einspeisevergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom, je nachdem, in welchem Monat die Anlage angemeldet wurde. Der Vergütungssatz sinkt monatlich. In den ersten Monaten des Jahres 2021 liegt die Einspeisevergütung bei nur noch rund acht Cent pro Kilowattstunde für kleinere Anlagen bis zehn Kilowatt installierter Leistung. Größere Anlagen bis 40 Kilowatt installierter Leistung erhalten sogar noch weniger. Damit ist ein kostendeckender Betrieb mit Volleinspeisung nur schwer möglich, da eine Kilowattstunde aus Neuanlagen rund 9 bis 11 Cent kostet.

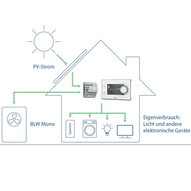

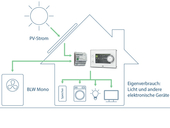

Hinzu kommen jedoch weitere Einnahmen in Form von geringeren Stromkosten. Je nach Anlagengröße kann man ohne Aufwand durchschnittlich rund 25 Prozent des Solarstroms vom Dach über Beleuchtung und elektrische Geräte im Haushalt selbst verbrauchen. Und dieser Eigenverbrauch ist äußerst lukrativ. Wer einen Teil des günstigen Solarstroms selbst verbraucht, spart den Kauf von teurerem Strom aus dem Netz. Die Kosteneinsparung beträgt aktuell rund 16 Cent netto pro Kilowattstunde. Mit Solarstrom aus der eigenen Anlage versorgt man sich also deutlich günstiger. Der Eigenverbrauch ist aktuell der Renditetreiber bei einer Photovoltaik-Anlage. So kann eine Rendite von rund fünf Prozent pro Jahr erzielt werden.

Mit EEG 2021 werden auch größere Photovoltaik-Anlagen attraktiver

Mit dem EEG 2021 entfällt die EEG-Umlage für private Photovoltaik-Anlagen unter 30 Kilowatt Leistung. Anlagen zwischen zehn und 30 Kilowatt sind daher in diesem Jahr attraktiver geworden. Die weiteren Vorteile von größeren Solaranlagen: Je mehr Kilowatt man sich zulegt, desto günstiger wird der Einkauf. Die Solarstromkosten sinken daher. Wer ein geeignetes Dach hat, für den lohnt sich daher eine größere Photovoltaik-Anlage. Das erhöht den jährlichen Überschuss um mehrere hundert Euro. Mehr Unabhängigkeit ist ein weiterer Vorteil von größeren Photovoltaik-Anlagen. Je größer die Solaranlage wird, desto weniger Strom muss vom Stromversorger bezogen werden. Daher sind große Photovoltaik-Anlagen eine bessere finanzielle Absicherung gegen steigende Strompreise. Sie tragen außerdem mehr zum Klimaschutz bei.

Kosten für Solarstromspeicher sinken weiter – wirtschaftlich sind Batteriespeicher allerdings noch nicht

Egal wie groß die eigene Photovoltaik-Anlage ist: Wichtig für die Wirtschaftlichkeit ist vor allem der Eigenverbrauch. Je höher er ist, desto mehr sparen die Betreiber. Wer seinen Eigenverbrauch steigern will, sollte elektronische Geräte mit Zeitschaltuhr ausstatten und Waschmaschine oder Geschirrspüler möglichst in der Mittagszeit laufen lassen. Das steigert je nach Größe der Anlage und Stromverbrauch den Eigenverbrauch von 25 auf 30 Prozent. Mit einem Solarstromspeicher lässt sich der Wert sogar von rund 30 auf bis zu 60 Prozent erhöhen.

Was kostet eine Photovoltaikanlage? Jetzt kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.

Jede zweite Photovoltaik-Anlage wird inzwischen mit einem Batteriespeicher gekauft. Absicherung gegen steigende Strompreise, ein Beitrag zum Klimaschutz und Technologieaffinität sind die Kaufmotive. Die Anschaffungskosten waren bislang jedoch deutlich höher als die Kosteneinsparung durch die Speicherung. Neue Zahlen zeigen, dass die Preise weiterhin sinken, sie aber noch zu hoch für einen wirtschaftlichen Betrieb sind. Von 2018 auf 2019 sind die durchschnittlichen Kosten um knapp zehn Prozent gesunken. Nicht mehr rund 1.200 Euro, sondern rund 1.100 Euro pro Kilowattstunde Speicherinhalt müssen Anlageneigentümer im Schnitt ausgeben. Zahlen für 2020 gibt es noch nicht.

Inzwischen gibt es bereits Systeme, die inklusive Leistungselektronik und Mehrwertsteuer unter 800 Euro pro Kilowattstunde Speicherinhalt kosten. Unterhalb dieser Schallgrenze sind die Batteriespeicher wirtschaftlich – vorausgesetzt, die Lebensdauer der Speicher beträgt 20 Jahre. Halten die Solarstromspeicher dagegen, wie garantiert, nur zehn Jahre, rechnen sich die Speicher nicht. Wer sich für einen Batteriespeicher interessiert, sollte unbedingt auf die Förderung seines Bundeslandes achten! In einigen Bundesländern gibt es attraktive Zuschüsse für Solarstromspeicher, so dass die Systeme dann wirtschaftlich sind.

Die Testsieger bei den Solarstromspeichern aus der "Stromspeicherinspektion 2021" finden Sie hier.

Fazit: Eine Photovoltaik-Anlage lohnt sich weiterhin finanziell – zudem leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und erhöht die Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen. Eigentümer sollten sich unbedingt eine Solaranlage zulegen - sie ist der einzige Bestandteil des Hauses, der mehr einbringt als er kostet. Darüber hinaus trägt die Sonnenenergie zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen bei. Solarstromspeicher dagegen sind noch zu teuer, werden sich aber bald lohnen, sofern die Preise weiter so sinken wie bisher. Sie rechnen sich 2021 immer dann, wenn Eigentümer eine Förderung dafür erhalten.

Weiterlesen: Photovoltaik 2022: Was lohnt sich und was kostet das?

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich

Produkte im Bereich

Sanierungsforum

-

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?

Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?

Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...

Antwort lesen » -

Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?

Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...

Antwort lesen » -

Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?

Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...

Antwort lesen » -

Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?

Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...

Antwort lesen » -

Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?

Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...

Antwort lesen » -

Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?

Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?

Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort