Solarstromspeicher sind bei fachgerechter Installation sicher

KfW setzt hohe Standards für Speicher-Förderung

Die leistungsfähigen Solarstromspeicher mit Lithium-Ionen-Batterien stehen in der Kritik Brände zu verursachen. Ist die Technologie etwa nicht sicher? Doch, Solarstromspeicher sind sicher, betont auch die KfW-Bank und verweist auf die hohen Standards, die Speicher für die Förderung erfüllen müssen. Sicherheit bringt auch die Checkliste für Solarstromspeicher mit Lithium-Ionen-Batterien des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

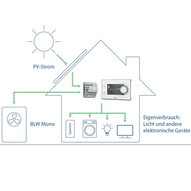

Solarstromspeicher speichern überschüssigen Photovoltaik-Strom und geben ihn dann bei Bedarf etwa abends, nachts oder morgens wieder ab. So eliminieren sie Erzeugungsspitzen am Mittag und tragen zu einem flächendeckenden Ausgleich von Stromerzeugung und Bedarf bei. Solarstromspeicher sind deshalb ein wichtiger Baustein für die Energiewende.

Solarstromspeicher sind kein Sicherheitsrisiko

Solarstromspeicher mit Lithium-Batterien gelten als besonders leistungsfähig. Doch müssen sich Hausbesitzer Sorgen um die Sicherheit machen, weil Solarstromspeicher Brände verursachen können? Wie effizient, zuverlässig und sicher Lithium-Ionen-Batterien als Energiespeicher sind, haben sie im Einsatz in kommerziellen Elektrofahrzeugen längst bewiesen. Solarstromspeicher für Photovoltaik-Anlagen können genauso sicher und langlebig gebaut werden. Wichtig ist zudem, dass Solarstromspeicher mit Lithium-Batterien fachgerecht transportiert, installiert und betrieben werden.

KfW-Förderung nur für sichere Solarstromspeicher

Deshalb müssen Solarstromspeicher für die KfW-Förderung hohe Standards erfüllen. Die KfW fördert im Rahmen des Programms "Erneuerbare Energien Speicher" sowohl Solarstromspeicher mit Blei-Batterien als auch solche mit Lithium-Batterien. Mit den strengen Vorgaben, sowohl was die Geräte selbst als auch was die Installation betrifft, können Sicherheitsrisiken minimiert werden. So müssen für die Förderung die fachgerechte Installation durch ein geschultes Fachunternehmen (Fachunternehmererklärung, Speicherpass) und die Einhaltung des Sicherheitskonzepts des Herstellers (Herstellererklärung) sowie eine Einweisung in den sicheren Betrieb nachgewiesen werden. All diese Maßnahmen sind zwingende Voraussetzungen für die KfW-Förderung. In der Herstellererklärung wird - neben der Einhaltung der Förderkriterien - bestätigt, dass die gültigen Anwendungsregeln, Netzanschlussrichtlinien und Normen für den Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen mit Solarstromspeichern eingehalten wurden. Auch müssen Sicherheitsanforderungen, die noch nicht über Normen abgedeckt sind, entsprechend dem Stand der Technik durch Herstellervorgaben beschrieben und im Sicherheitskonzept des Herstellers dokumentiert werden. Nur wenn das der Fall ist, kann die KfW-Förderung für den Solarstromspeicher in Anspruch genommen werden.

Checkliste für Solarstromspeicher mit Lithium-Ionen-Batterien

Tatsächlich können defekte Batteriespeicher Brände verursachen. Bei technischen Mängeln besteht die Gefahr, dass der Solarstromspeicher im Betrieb in Flammen aufgeht. Ein Grund: Der Markt für Solarstromspeicher ist noch relativ jung und noch nicht alle Hersteller wenden die "Goldenen Regeln" für Batteriesicherheit an. Dabei können Solarstromspeicher mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen auch sehr sicher konstruiert und betrieben werden. Das beste Beispiel ist die Automobilindustrie, in der Lithium-Ionen-Batterien schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Die dort verwendeten hohen Standards müssen auf Solarstromspeicher für private Photovoltaik-Anlagen übertragen werden. Denn Betriebssicherheit ist gerade in Privathaushalten besonders wichtig.

Wie aber können Hausbesitzer prüfen, ob ein System den Sicherheitsstandards entspricht? Hier hilft die vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelte Checkliste für Solarstromspeicher mit Lithium-Ionen-Batterien. Mit ihrer Hilfe können auch Nicht-Experten die Spreu vom Weizen trennen.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich

Produkte im Bereich

Sanierungsforum

-

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung er Wärmepumpe in Anspruch nehmen. Sie ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn Sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort