Unwetterschutz nicht vernachlässigen: Haus regelmäßig überprüfen

Bauliche Absicherung gegen Gewitterfolgen plus Versicherung

Auch wenn die Sonne gerade noch ungestört scheint - Hitzetage enden oft mit Gewittern und Unwettern. Umso mehr sollten Hausbesitzer darauf achten, ihr Haus gegen die Folgen abzusichern – baulich und durch passenden Versicherungsschutz! Die 4 wichtigsten Tipps für das Dach und Schäden durch Starkregen und Hochwasser.

1. Regelmäßig das Haus inspizieren

Vor allem Vorsorge ist angesichts zunehmender Wetterereignisse gefragt. Dazu gehört es, den Außenbereich des Hauses wie zum Beispiel Fensterläden, Rollläden oder Pergolen regelmäßig zu überprüfen. Bei der regelmäßigen Inspektion ist es auch besonders wichtig, das Dach zu kontrollieren. Regenrinnen, die frei von Schmutz und Moos sind, werden auch mit einem erhöhten Wasseraufkommen fertig. Gut befestigte Schneeschutz-, Begehungs- und Dachrinnensysteme sorgen dafür, dass sich Metallteile nicht so leicht lösen und weiteren Schaden anrichten können.

2. Dachcheck besonders wichtig

Hausdächer tragen die Hauptlast des enormen Winddrucks durch Stürme und gewaltige Wassermengen bei schweren Gewittern. Schon bei Windstärke 10 – das entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu rund 100 Stundenkilometern – muss jeder Quadratmeter Dachfläche eines Steildachs einen Druck von 500 Kilogramm aushalten. Bezogen auf die ganze Dachseite eines Einfamilienhauses, die dem Wind zugewandt ist, entspricht das dem Gewicht eines Lastzugs. Auf der gegenüberliegenden Dachfläche entsteht dabei gleichzeitig ein Sog, der mit gewaltigen Kräften an der Eindeckung – meist Dachpfannen – zerrt.

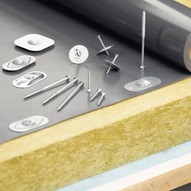

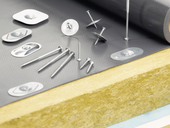

Hilfreich sind am Dach angebrachte so genannte Sturmklammern – sie verhindern, dass einzelne Pfannen abheben und der Dachstuhl durchnässt wird. Mindestens jede dritte, jede zweite oder gar alle Dachpfannen lassen sich entsprechend befestigen – der Bedarf hierfür kann je nach Landstrich, der Häufigkeit und Stärke auftretender Unwetter unterschiedlich sein. Daten zu den regionalen Wetterverhältnissen hält beispielsweise der Deutsche Wetterdienst vor.

Grundsätzlich gilt: Beschädigte Dachziegel sollten ausgetauscht, gelockerte Dachpfannen umgehend befestigt werden – sonst kann bereits der nächste Sturm erhebliche Schäden anrichten. Hausbesitzer müssen Regress leisten, wenn Teile eines Dachs sich bei einem Unwetter lösen, dabei andere Gebäude beschädigen oder gar Menschen verletzen. Eine Haftpflichtversicherung sollte daher jeder Hausbesitzer haben.

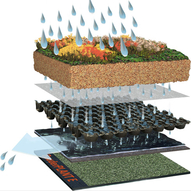

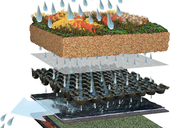

3. Hochwasserschäden vermeiden

Auch Schäden durch einströmendes Wasser – etwa durch Bäche, die nach schweren Gewittern anschwellen – haben in den zurückliegenden Jahren beträchtliche Schäden verursacht. Schwere Gewitter, verbunden mit Starkregen gerade nach Dürreperioden, sorgen für höhere Überflutungsgefahr, wenn Regen vom ausgetrockneten Erdreich nicht mehr aufgenommen werden kann. Auch die Kanalisation stößt dann schnell an ihre Grenzen.

Mobile Sicherheitsvorkehrungen können hier weiterhelfen: Geeignet sind beispielsweise bewegliche Bauteile, die – im Haus gelagert – bei "Gefahr im Verzug" Lichtschächte oder Zugangsbereiche abdichten können. Wenn die Zeit drängt, können auch Sandsäcke und Folien als Notbehelfe verwendet werden. Auch ein Pumpensystem ergibt Sinn, welches sich bei einem bestimmten Pegelstand des Grundwassers selbst in Gang setzt. Voraussetzung ist allerdings, dass das gepumpte Wasser über Rohre in ein tiefer gelegenes Gebiet in unmittelbarer Umgebung des Hauses geleitet werden kann.

4. Versicherungsschutz nicht vernachlässigen

Sind Schäden bereits eingetreten, schützen Versicherungen gegen die finanziellen Folgen – etwa die Wohngebäudeversicherung. Sie sichert im Allgemeinen ab, was Sturm und Hagel sowie Elementarereignisse wie Erdbeben oder Überschwemmung an den eigenen vier Wänden an Schäden verursachen können. Versicherungsschutz besteht darüber hinaus, sofern dies so vereinbart wurde, auch bei Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion und Leitungswasser. Besonders wichtig ist es, beim Versicherungsabschluss den Wert des Hauses festzulegen. Da die Baukosten steigen, empfiehlt es sich, eine „gleitende Neuwertversicherung" zu wählen. Damit ist garantiert, dass im Schadensfall die Wiederherstellung des Hauses gesichert ist.

Hat Hochwasser Bausubstanz zerstört, kann ein Hausbesitzer, der gegen Überschwemmungen versichert ist, wenigstens mit einer umfassenden finanziellen Hilfe rechnen. Notwendige Reparaturen als Folge der Flut bezahlt die Elementarschaden-Versicherung. Sie greift nicht nur beim Haus selbst, sondern auch bei versicherten Garagenbauten und anderen Nebengebäuden. Hausrat kann in der Regel durch eine Ergänzung der Hausratversicherung gegen Elementargefahren abgesichert werden.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich

Produkte im Bereich

Sanierungsforum

-

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen » -

Ist meine Mutter zum Sanieren des Gebäudekomplexes verpflichtet, nachdem sie alleinige Eigentümerin wurde?

Die Ausnahmen von den Nachrüstpflichten des GEG gelten nur für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ein Eigentümer am 01. Februar 2002 selbst ...

Antwort lesen » -

Warum gibt es keine Förderung der Kermi-Wärmepumpe mit R 32?

Aus der Liste förderbarer Wärmepumpen geht hervor, dass es die Förderung für Wärmepumpen auch für Geräte von Kermi gibt. Das gilt auch für ...

Antwort lesen » -

Welche Dampfbremse soll unter der Kellerdeckendämmung angebracht werden?

Als neutrale Onlineplattform bieten wir selbst keine Baustoffe an. Diese bekommen Sie aber von einem Baustofffachhandel aus Ihrer Region. ...

Antwort lesen » -

Muss unser Sohn die Gasheizung austauschen, wenn wir diese jetzt einbauen und danach das Haus auf ihn übertragen?

Die Heizung darf auch nach der Übertragung des Eigentums bestehen bleiben. Es gelten aber bereits jetzt die Vorgaben des ...

Antwort lesen » -

Bekommt man den Geschwindigkeits-Bonus zur Heizungsförderung auch, wenn die Gasheizung noch keine 20 Jahre alt ist?

Handelt es sich um eine Zentralheizung (keine Etagenheizung), gibt es den Geschwindigkeits-Bonus zur Förderung der Wärmepumpe erst, wenn ...

Antwort lesen » -

Wie beantragen wir die Heizungsförderung im Haus mit zwei Eigentumswohnungen?

Aktuell können Sie hier leider noch keine Anträge stellen, da das entsprechende KfW-Portal noch nicht fertig gestellt wurde. ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir die BAFA-Förderung für die Sanierung eines Hauses mit 7 Ferienwohnungen?

In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Gebäude, das in den Geltungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes fällt (siehe Ausnahmen § 2 GEG ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für eine neue Heizung im Mehrfamilienhaus?

Gehört das Haus Ihrem Vater, muss dieser die Förderung für die Wärmepumpe als Eigentümer beantragen. Bewohnt er eine Wohnung selbst, ...

Antwort lesen » -

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?

Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?

Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...

Antwort lesen » -

Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?

Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...

Antwort lesen » -

Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?

Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...

Antwort lesen » -

Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?

Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...

Antwort lesen » -

Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?

Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...

Antwort lesen » -

Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?

Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?

Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Hier finden Sie die passende Haustür

Hier finden Sie die passende Haustür Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden

Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden