Unwetterschäden richtig von der Steuer absetzen - so geht's

Finanzamt kommt Eigentümer:innen teilweise bei Kosten entgegen

Blitz, Starkregen, Sturm und Hagel: Unwetterschäden machen derzeit vielen Eigentümer:innen zu schaffen. Die Schäden müssen schnell beseitigt werden, damit es keine Folgeschäden gibt - eine ziemliche finanzielle Belastung! Doch unter bestimmten Bedingungen können die Kosten steuerlich abgesetzt werden. Wie das geht und was dabei zu beachten ist, erklären die Experten vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH).

Überschwemmte Häuser, verschlammte Wohnungen, demolierte Dächer: Viele Bewohner müssen eine Menge Geld in die Hand nehmen, um Schäden nach einem Unwetter zu beseitigen und ihr Heim instand zu setzen. In einigen Fällen springt die Gebäude- oder Hausratversicherung ein. In anderen Fällen braucht man eine zusätzliche Elementarschadenversicherung, die gegebenenfalls hilft. Doch was machen all diejenigen, bei denen keine Versicherung zahlt? Für die gibt es unter Umständen die Möglichkeit, die Ausgaben rund um die Schadensbeseitigung von der Steuer abzusetzen. Dabei ist von Bedeutung, in welchem Verhältnis der Betroffene zur Immobilie steht, denn je nachdem, ob der Geschädigte Selbstnutzer, Vermieter oder Mieter ist, sind die Bedingungen verschieden.

Vermieter: Kosten für Unwetterschäden als Werbungskosten absetzen

Vermieter müssen in ihrer Steuererklärung die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung angeben. An dieser Stelle können sie in der Regel auch die notwendigen Ausgaben rund um die Behebung von Unwetterschäden als Werbungskosten geltend machen.

Eine zweite Möglichkeit: Für Wiederherstellungskosten können unter Umständen Sonderabschreibungen infrage kommen, wobei die Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls zu beachten und am besten von einem Einkommensteuerexperten zu prüfen sind.

Selbstnutzer und Mieter: Kosten für Unwetterschäden als außergewöhnliche Belastung absetzen

Kosten, die im Zusammenhang mit Unwetterschäden entstehen, können unter bestimmten Bedingungen als außergewöhnliche Belastungen in die Steuererklärung eingetragen werden. Das gilt auch für Mieter, wenn beispielsweise Schönheitsreparaturen nötig sind, die der Vermieter nicht übernimmt.

Konkret können folgende durch Unwetter hervorgerufene Kosten als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden:

- Kosten für Bauarbeiten, Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen, die existenziell wichtige Bereiche am Haus oder an der Wohnung betreffen. Gemeint sind damit elementare Schäden wie zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Haustüren oder unterspülte Grundmauern. Terrasse und Garage werden hingegen nicht als existenziell notwendig angesehen und somit auch nicht berücksichtigt.

- Kosten für die Anschaffung von Möbeln, Hausrat oder Kleidung, die durch Unwetterschäden nutzlos geworden sind (so genannte Vermögensgegenstände wie kostbare Bilder und Antiquitäten oder die wertvolle Briefmarken- bzw. Münzsammlung fallen allerdings nicht darunter). Der Betrag, der in den Notfällen jeweils angesetzt werden kann, orientiert sich immer am so genannten Zeitwert der unbrauchbar gewordenen Gegenstände. Wichtig ist also, was die irreparabel beschädigten Objekte zum Zeitpunkt des Schadenseintritts noch wert waren. Der Neuwert jener Sachen, die die Betroffenen nach dem Unglück kaufen, ist nicht maßgeblich. Ansetzbar ist ausschließlich der Wiederbeschaffungswert für ein Objekt, das dem kaputtgegangenen Gegenstand in den Kategorien Alter, Art, Wert und Güte gleicht.

Wer solche unwetterbedingten Ausgaben als außergewöhnliche Belastungen geltend machen will, muss folgende Bedingungen beachten:

- Der kostenauslösende Schaden darf nicht durch eigenes Verschulden bzw. durch einen Dritten verursacht worden sein. Er muss sich auf ein so genanntes unabwendbares Ereignis - also zum Beispiel auf Blitzeinschlag, Starkregen, Hagel oder Sturm - zurückführen lassen.

- Betroffene müssen alle Versicherungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben: Einen Abzug der Kosten zur Schadensbeseitigung und Wiederbeschaffung lässt der BFH nur zu, wenn es keine Möglichkeit gab, eine "allgemein zugängliche und übliche Versicherung" abzuschließen. Dazu zählen beispielsweise eine Gebäudeversicherung oder Hausratversicherung – nicht aber eine sogenannte Elementarversicherung gegen Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch.

- Hat das Unwetter-Opfer Erstattungen einer Versicherung bzw. andere finanzielle Hilfen erhalten, so sind die Schadenskosten um diese Beträge zu kürzen.

- Die Schadensbeseitigung und die Wiederbeschaffung von Zerstörtem sollten in einer gewissen zeitlichen Nähe zum Schadenseintritt stattfinden. Konkret akzeptiert das Finanzamt Erwerbungen und Reparaturarbeiten innerhalb von drei Jahren nach dem Unwetter.

- Natürlich kann das Finanzamt die Vorlage von Rechnungen und anderen geeigneten Nachweisen verlangen, um die Schadenskosten und deren ordnungsgemäße Begleichung zu belegen.

Wichtig zu wissen: Bei den außergewöhnlichen Belastungen berechnet das Finanzamt zunächst einmal für jeden Einzelnen eine so genannte zumutbare Eigenbelastung, die sich individuell an Einkommen, Familienstand und Kinderanzahl orientiert. Erst Belastungen, die diese Zumutbarkeitsgrenze überschreiten, wirken sich steuermindernd aus. Dabei ist allerdings zu beachten, dass verschiedene Kostenarten in die außergewöhnlichen Belastungen mit aufgenommen werden können. Da kommen neben den unwetterbedingten Kosten unter Umständen zum Beispiel auch Krankheits- oder Kurkosten infrage.

Kosten für Beseitigung von Unwetterschäden als haushaltsnahe Handwerkerleistungen absetzen

Wer die Ausgaben für die Beseitigung unwetterbedingter Schäden nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzen kann, weil er auf diesem Wege zum Beispiel nicht die erwähnte zumutbare Eigenbelastung überschreitet, hat noch eine andere Möglichkeit: Er kann entsprechende professionell ausgeführte Reparaturarbeiten in der selbst genutzten Wohnung, im eigenen Haus oder auf dem zugehörigen Grundstück als haushaltsnahe Handwerkerleistungen geltend machen. Zweit- oder Ferienwohnungen sowie Wochenendhäuser kommen dabei übrigens auch infrage.

Für haushaltsnahe Handwerkerleistungen gilt allgemein: 20 Prozent der Anfahrts-, Lohn- und Gerätekosten können steuerlich geltend gemacht werden. Die Steuerersparnis ist allerdings auf 1.200 Euro im Jahr begrenzt. Materialkosten werden nicht berücksichtigt. Außerdem muss eine korrekte Rechnung vorliegen - und der Rechnungsbetrag muss überweisen worden sein. Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an.

Katastrophenerlasse sichern Steuererleichterungen

Wüten Unwetter in einer ganzen Region oder in mehreren Regionen, so kann das zuständige Finanzministerium auf diese breitenwirksamen Ereignisse reagieren: Katastrophenerlass lautet das Stichwort in diesem Zusammenhang. Konkret bedeutet das, dass das Finanzamt den Geschädigten entgegenkommt, um unbillige Härten zu vermeiden. So können zum Beispiel besondere Steuererleichterungen oder bestimmte vereinfachende Verfahrensregeln beschlossen werden. Gelten solche Erlasse, ist es im Allgemeinen auch leichter, Kosten für die Schadensbeseitigung als außergewöhnliche Belastungen abzusetzen. Grundsätzlich entscheidet das jeweilige Finanzministerium von Fall zu Fall, welche Erleichterungen in welchem Umfang gewährt werden.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

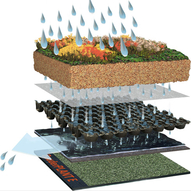

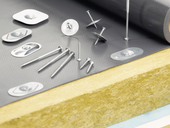

Produkte im Bereich Ratgeber Unwetterschutz

Produkte im Bereich Ratgeber Unwetterschutz

Sanierungsforum

-

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort