Das sind die Ursachen für Schimmel im Haus

Feuchtigkeit durch Bauschäden, schlechte Dämmung und Wärmebrücken

Pauschal lässt sich nicht beurteilen, warum Schimmel im Haus zunehmend ein Problem wird. Die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle ist nur ein Punkt. Hinterfragt werden sollten immer auch die baulichen Gegebenheiten von Haus oder Wohnung und die eigenen Nutzungsgewohnheiten wie Heizen und Lüften.

Feuchtigkeit im Haus: Wachstumsbedingung für Schimmelpilze

Für das Wachstum von Schimmelpilzen müssen in erster Linie Feuchtigkeit sowie Nährstoffe vorliegen, die Temperatur und der pH-Wert können von Bedeutung sein, andere Einflussfaktoren wie Sauerstoff oder Licht sind zu vernachlässigen. Früher hat man die relative Luftfeuchte im Raum als Kenngröße herangezogen. Heute weiß man, dass nicht der Feuchtegehalt in der Raumluft für das Wachstum relevant ist, sondern der unmittelbar über der Wandoberfläche. Die meisten Schimmelpilze wachsen bei 80 bis 85 Prozent relativer Luftfeuchte, Ausnahmen können aber auch bereits bei 65 Prozent im unteren Bereich oder bis fast 100 Prozent relativer Luftfeuchte im oberen Bereich wachsen. Nahrung ist im Grunde genommen immer vorhanden, da den meisten Schimmelpilzen bereits das geringe Nährstoffangebot im Hausstaub ausreicht. So kann es auch auf Untergründen zu einem Schimmelpilzbefall kommen, die auf den ersten Blick ungeeignet sind. Daneben gibt es klassische Untergründe, die besonders für ein Wachstum geeignet scheinen. Hierzu gehört die Raufasertapete. Ihr Gehalt an Zucker, Eiweiß und Lignin ist relativ hoch. Wird die Raufasertapete durchfeuchtet, wird ein regelrechter "Nährstoff-Cocktail" gebildet. Des Weiteren müssen holz- und gipshaltige Untergründe genannt werden.

Bei Schimmel im Haus immer erst die Art bestimmen lassen

Das Temperaturspektrum der Schimmelpilze liegt zwischen 0 und 60 °C, die Optimaltemperatur zwischen 25 und 35 °C und die Maximaltemperatur zwischen 30 und 40°C. Besonders gefährlich sind die Spezies für den Menschen, die nach der Inhalation auch im Körper wachsen und gedeihen können (37 bis 39°C). Aus diesem Grund muss bei einem Schimmelpilzbefall in Haus oder Wohnung immer erst die Art bestimmt werden, bevor eine mögliche Gesundheitsbelastung abgeleitet werden kann. Für das Wachstum der Schimmelpilze kann der pH-Wert des Untergrundes zwischen 2 bis 11 (Optimalbereich zwischen 4 bis 7) liegen. Ihre Überlebensfähigkeit zeigen Schimmelpilze auch in Bezug auf den pH-Wert, da sie durch Ausscheidung von Stoffwechselprodukten diesen manipulieren und auf ihr Wachstum anpassen können.

Bauschäden sorgen für Feuchtigkeit im Haus - so kann Schimmel sprießen

Die Frage nach der Herkunft der Feuchtigkeit kann in einigen Fällen sehr schnell und einfach beantwortet werden, zum Beispiel wenn aufgrund von Leckagen oder Undichtigkeiten Wasser in das Haus eindringen kann. Man spricht dann auch von der direkten Durchfeuchtung. Hierzu gehören eine fehlende oder nicht funktionstüchtige Bauwerksabdichtung im Keller- und/oder Dachbereich, undichte Anschlüsse an Rohrverbindungen, Fugen und Abflüssen sowie Durchfeuchtungen der Fassade. Hinzu kommen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk aufgrund kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder durch Salze. Auch so genannte Havarie-Schäden wie geplatzte Wasserschläuche, Heizungs- oder sonstige Wasserrohre müssen genannt werden. Diese Durchfeuchtung kann über Monate oder Jahre stattfinden oder auch nur temporär.

Auch unzureichende Dämmung und Wärmebrücken sind Ursachen für Feuchtigkeit

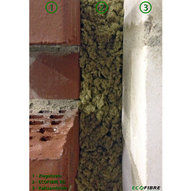

Darüber hinaus gibt es auch eine so genannte indirekte Durchfeuchtung, wenn bauphysikalische und/oder hygrothermische Mechanismen zur Durchfeuchtung einer Wandoberfläche führen, die äußerlich intakt scheint. Gemeint sind Mechanismen, bei denen es entweder unmittelbar auf der Bauteiloberfläche oder im -querschnitt zur Kondensation kommt. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Wärmedämmung und/oder in Wärmebrücken. In beiden Fällen kommt es - in Abhängigkeit zu den klimatischen Bedingungen im Haus - zu Kondensation (und Tauwasserausfall) auf der Wandoberfläche. Kondensation auf Oberflächen treten immer dann auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.

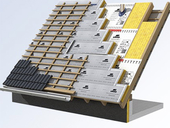

Geringe Oberflächentemperaturen entstehen meistens dort, wo Wärme nach außen abfließen kann. Dies kann großflächig bei einer unzureichenden Wärmedämmung der Fall sein oder auch punktuell oder auf kleine Flächen beschränkt bleiben wie bei Wärmebrücken. Man unterscheidet insgesamt zwischen stoffbedingten, geometrischen und konvektiven Wärmebrücken, wobei diese auch in Kombination auftreten können. Zu den typischen Wärmebrücken werden zwei- und dreidimensionale Außenecken, Fensterlaibungen und -stürze, Fenster- und Türkonstruktionen, Balkone, Rollladenkästen, ungedämmte Stahlbetonbauteile, Heizkörpernischen und -befestigungen im Mauerwerk sowie Geschossdecken und Deckenanschlüsse gezählt. Aber auch nicht gedämmte Sockelbereiche (heraus ragende Keller), Außen- und Zimmertüren zu nicht beheizten Räumen, nicht gedämmte Attika bei Flachdächern oder die Sparrenauflager (Längsbalken des Dachstuhls) können eine Wärmebrücke darstellen. Bei einer raumseitigen Wärmedämmung (Innendämmung) kommt es vor allem im Eckbereich der Außenwand zur Decke zu einer Wärmebrücke.

Produkte im Bereich Innenausbau

Produkte im Bereich Innenausbau

Sanierungsforum

-

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

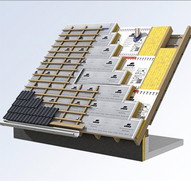

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen » -

Muss eine Dampfsperre über die Deckenheizung unter dem Flachdach?

Ob hier eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich ist, hängt vom Aufbau der Dachdämmung ab. Bei der Kombination aus Beton, Dämmung und ...

Antwort lesen » -

Wo kann ich die Förderung für neue Fenster beantragen? Die ersten Fenster sind bereits eingebaut.

Sind die Fenster schon eingebaut, können Sie nachträglich leider keine Förderung für den Fenstertausch beantragen. Geht es um Zuschüsse und ...

Antwort lesen » -

Lohnt es sich, die 2017 neu eingebaute Ölheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen?

Eine Antwort auf Ihre Frage hängt von der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ab. Günstig ist der Austausch, wenn Sie mit der Wärmepumpe ...

Antwort lesen » -

Kann ich Mineraldämmplatten an der Fassade mit Klinkerriemchen verkleiden?

Hier empfehlen wir Ihnen den Kontakt zum Hersteller. Dieser gibt Ihnen eine verbindliche Auskunft darüber, welche Fassadenverkleidungen für ...

Antwort lesen » -

Ist neben dem Baujahr im Energieausweis auch das Jahr der Sanierung aufgeführt?

Neben dem Baujahr des Gebäudes ist im Energieausweis auch das Baujahr des aktuellen Wärmeerzeugers einzutragen. In der Spalte Baujahr sind ...

Antwort lesen » -

Kann ich ein Split-Klimagerät nur mit Zustimmung der Eigentümerversammlung installieren?

Die Installation einer Split-Klimaanlage findet in aller Regel auch am Gemeinschaftseigentum (z.B. Fassade) statt. Dafür benötigen Sie die ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Wärmepumpe für eine Wohnanlage mit 20 Eigentümern?

Auch in diesem Fall kommen Wärmepumpen infrage. Sie können sich zum Beispiel für eine Großwärmepumpe oder eine Kaskadenlösung entscheiden. ...

Antwort lesen » -

Wie stark muss die Dämmung unter der neuen Fußbodenheizung sein?

Die DIN EN 1264-4 "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation" empfiehlt einen R-Wert von ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort