Grundwasserwärmepumpe - alles zu Funktion, Bedingungen und Kosten

Brunnenanlage macht Wärme aus Grundwasser nutzbar

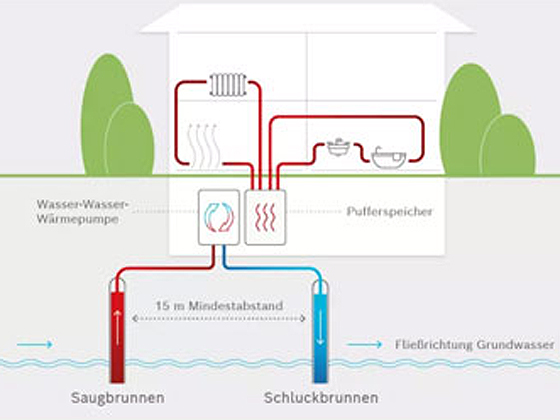

Als Energiequelle für die Wärmepumpe kommt auch Grundwasser in Betracht. Für so eine Grundwasserwärmepumpe (auch Wasser-Wasser-Wärmepumpe genannt) wird eine Brunnenanlage aus Saugbrunnen und Schluckbrunnen benötigt. Durch einen guten Wirkungsgrad sind sie sehr effizient, aber auch teuer. Ein Überblick zu Vorteilen und Nachteilen, Voraussetzungen, Genehmigung und Kosten für eine Grundwasserwärmepumpe.

Das Grundwasser ist ein sehr guter Wärmespeicher, die Temperaturen sind ganzjährig relativ konstant. Das macht sich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu Nutze.

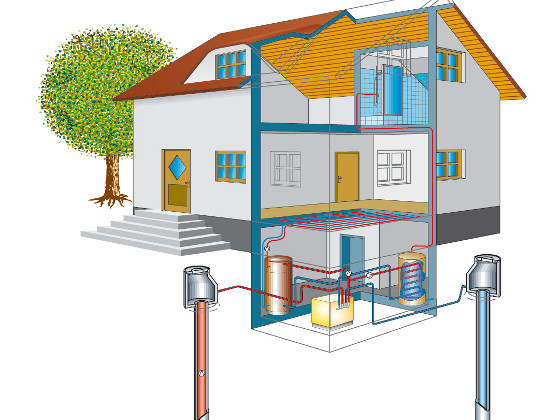

So funktioniert eine Wärmepumpe mit Grundwasser: Über einen Saugbrunnen, auch Förderbrunnen häufig genannt, wird Grundwasser aus dem Boden entnommen, die Wärmepumpe entzieht dem Wasser dann die Wärme. Das abgekühlte Wasser wird danach über einen Schluckbrunnen zurückgeleitet.

In 8 Schritten zur neuen Heizung: Unser interaktiver Leitfaden sorgt für einen perfekt durchgeplanten Heizungstausch!

Voraussetzungen für eine Grundwasserwärmepumpe

Um eine Grundwasserwärmepumpe in Betrieb zu nehmen, muss Grundwasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. So darf das Grundwasser nicht zu viel Eisen oder Mangan enthalten, sonst besteht die Gefahr von Ablagerungen im Wärmetauscher. Für die Installation benötigen Hausbesitzer darüber hinaus in der Regel eine Genehmigung vom örtlichen Wasserwirtschaftsamt. Die Brunnen sollten mindestens 15 Meter auseinander liegen, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen und im Haus sind große Heizflächen ratsam. Diese ermöglichen eine niedrige Vorlauftemperatur und begünstigen damit den effizienten Betrieb der Heizung.

Vorteile einer Grundwasserwärmepumpe

Die Grundwasserpumpe ist die effizienteste von allen Wärmepumpen. Ist der Dämmstandard gut und lässt sich Wärme über große Heizflächen an den Raum übertragen, erreicht sie eine Jahresarbeitszahl von 5. Das ist ein sehr guter Wert, da auf diese Weise nur eine Kilowattstunde Strom nötig ist, um 5 Kilowattstunden Wärme bereitzustellen. Das ermöglicht einen energieeffizienten und kostensparenden Betrieb. Außerdem kann eine Grundwasserwärmepumpe auch auf kleineren Grundstücken eingesetzt werden. Sie kümmert sich um die sommerliche Kühlung über eine Flächenheizung und kommt dabei sogar ganz ohne Wärmepumpenkreislauf und hohe Stromkosten aus.

Nachteile einer Grundwasserwärmepumpe

Der Planungsaufwand für eine Grundwasserwärmepumpe ist relativ hoch, so muss unter anderem die Grundwasserqualität überprüft werden. Außerdem ist es sinnvoll, für die nötige Genehmigung einen zeitlichen Puffer einzuplanen. Die Lebensdauer eines Brunnens ist auch nicht unbegrenzt. Werden die Brunnen fachgerecht erstellt, können sie mehrere Jahrzehnte ihren Zweck erfüllen. Eigentümer müssen aber damit rechnen, dass unter Umständen einmal ein Brunnen neu erstellt werden muss.

Kosten einer Grundwasserwärmepumpe

Kosten zwischen 17.000 und 30.000 Euro müssen für eine Grundwasserwärmepumpe einkalkuliert werden. Darin enthalten sind die Kosten für die Wärmepumpe an sich sowie die Kosten für die Brunnenbohrung. Je nachdem, wie aufwändig die Planung und wie die Qualität des Grundwassers ist, werden sich die Kosten unterscheiden. Bei kleineren Häusern und guten Bedingungen bewegen sich die Kosten eher am unteren Rand der genannten Preisspanne. Deutlich reduzieren lassen sich die Kosten für die Grundwasserwärmepumpe durch die attraktive Förderung. Wichtig zu wissen: Diese Förderung muss unbedingt vor der Auftragsvergabe beantragt werden!

- Wärmepumpe im Altbau - funktioniert das?

- Effizienter als gedacht - Wärmepumpe auch im Altbau zuverlässig

- Luftwärmepumpe - alle Infos und Details

- Erdwärmepumpe - Voraussetzungen und Funktion

- Hybridheizung mit Wärmepumpe

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Wärmepumpe

Produkte im Bereich Wärmepumpe

Sanierungsforum

-

Bekomme ich Fördermittel für den Fernwärme-Anschluss, ohne die Heizung auf Fernwärme umzustellen?

Das ist aller Voraussicht nicht möglich. Denn die Förderung für Fernwärme gibt es nach Punkt 5 der BEG-EM-Richtlinie für "[...] ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für den Austausch der Scheiben in unseren Fenstern?

Bei der Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren ist zur Förderung des Scheibentauschs ein Uw-Wert von 1,3 W/m²K zu erreichen. ...

Antwort lesen » -

Benötige ich auch bei Eigenleistung einen Vertrag mit auflösender/aufschiebender Bedingungen bei der Förderung?

Nach Angaben des BMWK ist ein Vertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung bei Förderung von Eigenleistung nicht zwingend erforderlich. ...

Antwort lesen » -

Sind die Seiten der Rollladenkästen ebenfalls zu dämmen?

Üblicherweise bleiben die Flanken frei. Bausätze zur Rollladendämmung, die meist aus drei Teilen bestehen, sitzen in der Regel dicht längs ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Förderung der Heizung beantragen, wenn ich noch nicht im Haus wohne?

Um Fördermittel zu bekommen, müssen Sie nachweislich Eigentümerin der Immobilie sein. Ist das der Fall, können Sie die Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Ist eine Wärmepumpe mit R410A als Kältemittel heute noch zu empfehlen?

Generell sind hier vermutlich keine Einschränkungen zu erwarten, da das Kältemittel der Wärmepumpe in aller Regel nicht getauscht werden ...

Antwort lesen » -

Was ist bei Angeboten und Rechnungen zu beachten, wenn ich eine Förderung für die Wärmepumpe nutzen möchte?

Geht es um die Förderung der Wärmepumpe, müssen Sie die technischen Vorgaben des Fördergebers erfüllen. Relevant ist dabei der ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Zwischensparrendämmung im Dach im Zuge der Sanierung erweitern?

Grundsätzlich ist es möglich, eine Untersparrendämmung zu ergänzen, um den U-Wert des Daches zu verbessern. Diesen können Sie dazu mit ...

Antwort lesen » -

Muss die neue Heizung für die Förderung das gesamte Haus beheizen und kann ich mehrere Anträge zur Heizungsförderung stellen?

Sie bekommen die Förderung für die neue Heizung auch dann, wenn diese nur einen Teil des Gebäudes mit Wärme versorgt. Voraussetzung ist, ...

Antwort lesen » -

Muss ich einen neuen Warmwasserbereiter installieren, um den Geschwindigkeits-Bonus für die Wärmepumpe zu bekommen?

Die Anforderungen der Heizungsförderung beziehen sich auf neue und bestehende Technik. Erfüllen Sie mit der installierten Anlagentechnik ...

Antwort lesen » -

Ist mein Nachtspeicherofen von Siemens mit Asbest belastet?

Bei Siemens sind folgende Nachtspeicheröfen mit Asbest belastet: Typ HR, HV, 2NV3, 2NV7 bis Baujahr 1972; 2NV1, 2NV3, 2NV5 bis Baujahr ...

Antwort lesen » -

Ab wann kann ich die BEG-EM-Förderung für die Heizung im Mehrfamilienhaus beantragen?

Das Portal der KfW ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 für die Antragstellung vorbereitet. Ab dann können Energieberater oder ...

Antwort lesen » -

Was ist zu beachten, wenn ich im Neubau eine Elektroheizung einbauen möchte?

Interessieren Sie sich für eine Infrarotheizung im Neubau, gilt § 71 d des Gebäudeenergiegesetzes. Dieser fordert, dass Sie die ...

Antwort lesen » -

Wie können wir die 70-Prozent-Kappung an unserer Photovoltaikanlage entfernen?

Haben Sie bereits ein Smart-Meter-Gateway, ist die Abschaffung der Kappung für Anlagen mit mehr als 7 kWp möglich. Wie Sie dabei am besten ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Innenwand im Fachwerk mit Holzfasern dämmen und mit Rigips verkleiden?

Infrage kommen hier Holzweichfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten, die beide Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und transportieren ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Einrohrheizung sanieren und eine Wärmepumpe nachrüsten?

Generell schließt sich das nicht aus. Technisch bedingt bietet eine Einrohrheizung aber nicht die besten Voraussetzungen für eine ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort