Wärmenetz: Heizen mit Nahwärme oder Fernwärme

Heizen ohne eigene Heizungsanlage - Vorteile, Nachteile, Kosten

Wärmenetze sollen künftig eine große Rolle im Heizungsmix spielen. Sie versorgen mehrere Gebäude bis hin zu ganzen Stadtteilen effizient mit Energie für Heizung und Warmwasser. Aber wie funktioniert eigentlich der Anschluss an Nahwärme oder Fernwärme? Und was bedeutet die Nutzung für Eigentümer? Ein Überblick mit den Vor- und Nachteilen sowie Kosten.

Nahwärme und Fernwärme - wie funktionieren Wärmenetze?

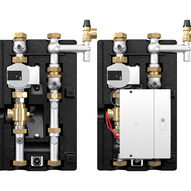

Wärmenetze transportieren heißes Wasser von einem zentralen Heizwerk über gedämmte Rohre und Wärmetauscher, so genannte Hausübergabestationen, in die einzelnen Haushalte. Die Technik ist äußerst wartungsarm und im Haus platzsparend. Derzeit liegt der Anteil der Nah- und Fernwärme am Endenergieverbrauch der deutschen Haushalte bei rund 14 Prozent – jeder siebte Haushalt nutzt also die zentrale Heiztechnik. Rund sechs Millionen Gebäude sind an Wärmenetze angeschlossen. Das sollen künftig deutlich mehr werden, und die Energie der Wärmenetze grüner.

In Deutschland stammt die Energie in Wärmenetzen aktuell zu rund 23 Prozent aus erneuerbaren Energien und Abwärme. Bei den restlichen 77 Prozent wird meist Erdgas und Kohle verheizt, auch Müll kommt als "Brennstoff" zum Einsatz. Künftig müssen die Wärmenetzbetreiber den fossilen Anteil vollständig ersetzen. Möglichkeiten sind zum Beispiel Großwärmepumpen, große Solarthermie-Anlagen, Geothermie, Bioenergie und Abwärme aus industriellen Prozessen - oder eine Kombination daraus.

Wärmenetze, die heute noch fossil betrieben werden, müssen bald Transformationspläne erstellen und auf erneuerbare Energien umsteigen. Dieser Umstieg ist schneller umsetzbar als bei Einzelheizungen. Wird ein Wärmenetz umgerüstet, heizen je nach Größe des Gebiets im Extremfall viele tausende Haushalte auf einen Schlag klimaneutral. Ein Beispiel: In Mannheim mit 310.000 Einwohnern sind mehr als 60 Prozent der Haushalte an ein Wärmenetz angeschlossen. Bis 2030 soll die Wärme im Netz komplett klimaneutral – hauptsächlich auf der Basis geothermischer Wärme – erzeugt werden. Hätten alle angeschlossenen Haushalte eine eigene Heizung, würde der Austausch wesentlich länger dauern und wäre teurer.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nahwärme und Fernwärme?

Der Unterschied zwischen Nahwärme und Fernwärme liegt nur in der Größe des Wärmenetzes. Handelt es sich um kleinere, dezentrale Netze, spricht man von Nahwärme. Ist das Wärmenetz dagegen größer und erreicht viele Haushalte, ist von Fernwärme die Rede. Die dahinterstehende Technik ist aber die gleiche.

--> Interessant zu wissen: Werden 2 bis 16 Gebäude mit Wärme und Warmwasser versorgt, spricht man von einem Gebäudenetz. Werden mehr als 16 Gebäude oder 100 Wohneinheiten mit leitungsgebundener Wärme versorgt, dann handelt es sich um ein Wärmenetz.

Wo sind Nahwärme und Fernwärme sinnvoll?

Klassische Wärmenetze eignen sich vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Vor allem in Städten und Ballungszentren ist der Anschluss an ein Wärmenetz oft die beste Lösung, wenn Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden. Können nämlich viele große Gebäude an das Wärmenetz angeschlossen werden, macht das das Netz wirtschaftlicher. Für die Wärmenetze spricht auch, dass in dicht bebauten Quartieren oft nicht genug Platz für Wärmepumpen zwischen den Häusern ist.

Aber auch im ländlichen Raum – wenn die Siedlungsdichte einen wirtschaftlichen Betrieb zulässt – kann sich die leitungsgebundene Wärmeversorgung lohnen. Hier trägt oft Bioenergie einen relevanten Beitrag zur Wärmeerzeugung bei. Für einen effizienten Betrieb eines Wärmenetzes ist der ländliche Raum aber nicht immer optimal: Ist das Gebiet dünn besiedelt, sind lange Leitungen für wenige Kunden erforderlich. Dadurch geht viel Wärme während des Transports in die entfernteren Gebäude verloren.

Für Neubaugebiete bietet sich die kalte Nahwärme als etablierte Versorgungstechnologie an. Bei dieser Form wird Wärme zum Beispiel aus Erdsonden über eine Leitung zu den Gebäuden gebracht, in denen dann dezentrale Wärmepumpen die Wärme auf das erforderliche höhere Temperaturniveau bringen.

Wie viel kostet das Heizen mit Nahwärme und Fernwärme?

Es gibt in Deutschland aktuell rund 500 Wärmenetzunternehmen, die knapp 3.800 Wärmenetze betreiben. Je nach Anbieter fallen die Preise unterschiedlich hoch aus. Wer sich für den Anschluss an ein gut geplantes und im Betrieb optimiertes Wärmenetz entschließt, hat am Ende in der Regel weniger Kosten als im Fall einer neuen Gas-, Öl- oder Pelletheizung. Die Rechnung beruht auf einer Betriebsdauer von 20 Jahren und berücksichtigt alle anfallenden Kosten. Bei einem solchen Preisvergleich müssen die Investitionskosten für den Wärmenetzanschluss sowie für den dezentralen Kessel inklusive der Wartungs- und Reparaturkosten mit eingerechnet werden. Ein reiner Vergleich der Wärmepreise mit den Brennstoffpreisen bringt nichts.

Kostenbeispiele Mehrfamilienhaus und Einfamilienhaus

Das Beispiel eines typischen Mehrfamilienhauses mit sieben Parteien zeigt, dass die Nutzung eines Wärmenetzes günstiger ist. Die Vollkosten liegen pro Jahr rund 1.300 Euro unter denen eines Gasbrennwertkessels. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Wärmenetznutzung auf knapp 37.000 Euro jährlich. Die Gasbrennwertheizung kommt auf 38.000 Euro. Nicht berücksichtigt in der Rechnung ist die Förderung eines Wärmenetzanschlusses, sie vergünstigt die Variante Wärmenetz noch einmal spürbar. Aktuell liegt die Förderung bei bis zu 40 Prozent. Das Beispielhaus hat eine Wohnfläche von 600 Quadratmetern und verbraucht rund 12.000 Kubikmeter Gas im Jahr. Der angenommene Arbeitspreis liegt bei knapp 16 Cent pro Kilowattstunde, beim Wärmenetz bei 14 Cent – beide Preise sind im Juli 2023 typische Werte.

In einem Ein- oder Zweifamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche kommt der Wärmepreisrechner der KEA-BW auf jährliche Wärmenetz-Vollkosten von etwa 8.900 Euro. Die jährlichen Vollkosten bei einem Erdgasbrennwertkessel liegen um rund 900 Euro höher bei rund 9.800 Euro. Auch hier ist die Förderung eines Wärmenetzanschlusses nicht berücksichtigt, mit ihr sinken die Kosten einer Wärmenetznutzung.

Bei den Investitionskosten gilt: Steigen Eigentümer auf Nah- oder Fernwärme um, fallen einmalige Umstellungskosten an. Darunter fallen die Kosten für den Ausbau der alten Heizung, den Anschluss an das Wärmenetz sowie den Einbau der Fernwärmeübergabestation. Diese Kosten liegen bei etwa 8.000 bis 15.000 Euro, werden aber mit bis zu 70 Prozent Zuschuss gefördert.

Vorteile von Nahwärme und Fernwärme

Für Eigentümer:innen ist die Nutzung eines Wärmenetzes sehr komfortabel. Wer sich an ein Wärmenetz anschließt, benötigt keine eigene Heizungsanlage und keinen Raum zur Lagerung von Brennstoffen mehr, ist weniger abhängig von Preissteigerungen bei fossilen Energieträgern und zahlt oft geringere Wärmepreise. Auch um den Brennstoffkauf, die Wartung der Technik und den Schornsteinfeger müssen sich Eigentümer dann nicht mehr kümmern.

Nachteil von Nahwärme und Fernwärme

Wer sich für ein Wärmenetz entscheidet, kann nicht zu einem anderen Versorger wechseln, denn jedes Fernwärmenetz ist ein lokales Monopol. Das führt teilweise zu intransparenten und hohen Kosten. Da sich Eigentümer:innen langfristig an einen Anbieter binden, sollten sie Umstieg und Kosten vorher gut abwägen.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Heizung

Produkte im Bereich Heizung

Sanierungsforum

-

Muss die neue Heizung für die Förderung das gesamte Haus beheizen und kann ich mehrere Anträge zur Heizungsförderung stellen?

Sie bekommen die Förderung für die neue Heizung auch dann, wenn diese nur einen Teil des Gebäudes mit Wärme versorgt. Voraussetzung ist, ...

Antwort lesen » -

Muss ich einen neuen Warmwasserbereiter installieren, um den Geschwindigkeits-Bonus für die Wärmepumpe zu bekommen?

Die Anforderungen der Heizungsförderung beziehen sich auf neue und bestehende Technik. Erfüllen Sie mit der installierten Anlagentechnik ...

Antwort lesen » -

Ist mein Nachtspeicherofen von Siemens mit Asbest belastet?

Bei Siemens sind folgende Nachtspeicheröfen mit Asbest belastet: Typ HR, HV, 2NV3, 2NV7 bis Baujahr 1972; 2NV1, 2NV3, 2NV5 bis Baujahr ...

Antwort lesen » -

Ab wann kann ich die BEG-EM-Förderung für die Heizung im Mehrfamilienhaus beantragen?

Das Portal der KfW ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 für die Antragstellung vorbereitet. Ab dann können Energieberater oder ...

Antwort lesen » -

Was ist zu beachten, wenn ich im Neubau eine Elektroheizung einbauen möchte?

Interessieren Sie sich für eine Infrarotheizung im Neubau, gilt § 71 d des Gebäudeenergiegesetzes. Dieser fordert, dass Sie die ...

Antwort lesen » -

Wie können wir die 70-Prozent-Kappung an unserer Photovoltaikanlage entfernen?

Haben Sie bereits ein Smart-Meter-Gateway, ist die Abschaffung der Kappung für Anlagen mit mehr als 7 kWp möglich. Wie Sie dabei am besten ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Innenwand im Fachwerk mit Holzfasern dämmen und mit Rigips verkleiden?

Infrage kommen hier Holzweichfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten, die beide Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und transportieren ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Einrohrheizung sanieren und eine Wärmepumpe nachrüsten?

Generell schließt sich das nicht aus. Technisch bedingt bietet eine Einrohrheizung aber nicht die besten Voraussetzungen für eine ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort