Was ist eigentlich eine feuchtevariable Dampfbremse?

Rücktrocknungspotenzial verhindert Bauschäden durch Feuchtigkeit

Bei einer Dämmung von innen sollen spezielle Materialien die Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit schützen. Das Problem: Tritt Feuchtigkeit dennoch in die Baukonstruktion ein, findet sie oft nicht mehr heraus. Schimmelbefall kann dann die Folge sein. Eine feuchtevariable Dampfbremse sorgt für Abhilfe. Das intelligente Material sperrt Nässe im Winter aus und lässt die Konstruktion im Sommer zurücktrocknen.

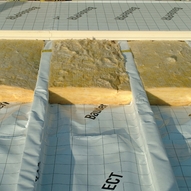

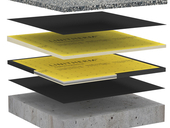

Dämmstoffe machen es möglich, Heizwärme an kalten Tagen im Haus zu halten. Das senkt die Energiekosten und steigert den Wohnkomfort. Je nachdem, wie ein Bauteil aufgebaut ist, kann sich daraus aber auch eine Gefahr ergeben. Denn genau wie Wärme strömt auch Feuchtigkeit durch die Außenhülle eines Hauses. Vereinfacht wählt sie ihren Weg dabei immer von der wärmeren zur kälteren Bauteilseite. Im Winter also von innen nach außen. Ist die Temperatur im gedämmten Bauteil sehr niedrig, kann sich Tauwasser bilden und Bauschäden verursachen. Spezielle Materialien sollen das verhindern. Sie sitzen innen an der Konstruktion und lassen keinen Wasserdampf hindurch. Können sie das besonders gut, sind sie stark diffusionshemmend. In diesem Fall sprich man von einer Dampfsperre. Die Schwierigkeit: Dringt Feuchtigkeit durch Bauteilanschlüsse, Fehlstellen oder Bauholz dennoch in die Konstruktion ein, findet sie nicht mehr heraus. Um das zu verhindern, muss die Ausführung einer Dampfsperre daher absolut fehlerfrei sein. In der Praxis ist das kaum möglich. Mehr Sicherheit vor Bauschäden haben Hausbesitzer deshalb mit einer feuchtevariablen Dampfbremse, auch feuchteadaptive Dampfbremse oder intelligente Dampfbremse genannt.

Vorteile einer feuchtevariablen Dampfbremse

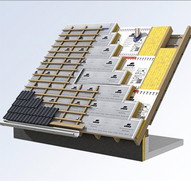

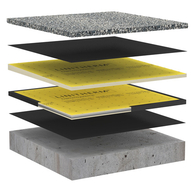

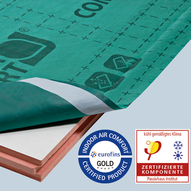

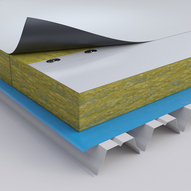

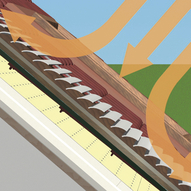

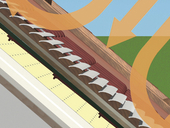

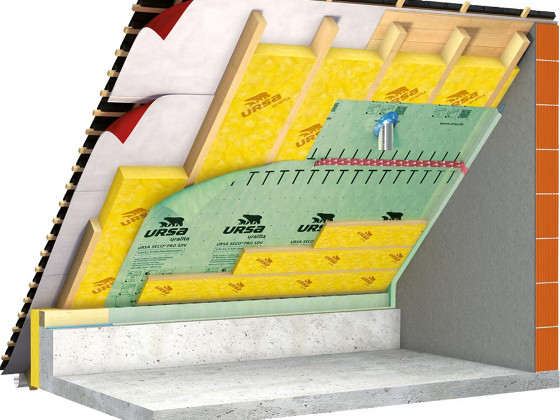

Eine feuchtevariable Dampfbremse kommt zum Beispiel bei der Dachdämmung zum Einsatz. Das feuchtevariable oder feuchteadaptive Material passt seine Durchlässigkeit für Wasserdampf (also den sogenannten Diffusionswiderstand) an das Klima und die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung an. Eine feuchtevariable Dampfbremse ist im Winter besonders dicht und lässt im Sommer viel Feuchtigkeit nach innen. Experten sprechen dabei vom Rücktrocknungspotenzial, das Feuchteschäden in der Konstruktion verhindert.

So funktioniert eine feuchtevariable Dampfbremse

Durch die hohe Feuchtevariabilität passen sich die Eigenschaften der Dampfbremse an die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung an. Ist diese im Winter niedrig, wirken die Schichten stark diffusionshemmend. Sie lassen also keine Feuchtigkeit durch und schützen das Bauteil. Ist die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung sehr hoch wie im Sommer, verändert das Material seine Eigenschaften. Es ist dann diffusionsoffen und lässt Wasserdampf von außen nach innen durch. Die Bauteile trocknen aus und der Schutz vor Bauschäden steigt. Besonders durchlässig sind Dampfbremsen an heißen Sommertagen. Aber auch an sonnigen und warmen Tagen im Frühjahr sowie im Herbst lassen sie Wasserdampf aus dem Bauteil in den Raum zurücktrocknen. Die Feuchtigkeit entweicht zuverlässig nach außen und Bauschäden bleiben aus.

Einsatzbereiche von feuchtevariablen Dampfbremsen

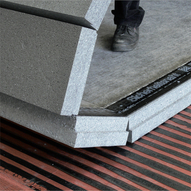

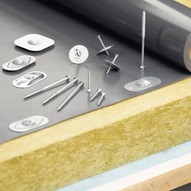

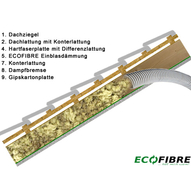

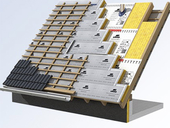

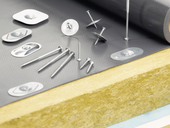

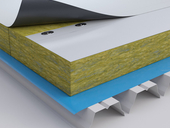

Folien mit hoher Feuchtevariabilität kommen hauptsächlich als Dampfbremse bei der Untersparrendämmung und Zwischensparrendämmung zum Einsatz. Hier erhöhen sie den Bauschutz von Dachkonstruktionen mit wasserdampfdurchlässiger (diffusionsoffener) Außenhaut. Ist die Außenseite der Bauteile wasserdampfundurchlässig (diffusionsdicht), schafft das Material ein hohes Rücktrocknungspotenzial, das für den Schutz vor Bauschäden oft unerlässlich ist. Auch bei der Innendämmung einer Fassade kann je nach Dämmvariante eine feuchtevariable Dampfbremse erforderlich sein. Wichtig ist jedoch, dass Handwerker alle Komponenten der Konstruktion optimal aufeinander abstimmen. Viele Hersteller bieten daher passende Systemlösungen an.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Dämmung

Produkte im Bereich Dämmung

Sanierungsforum

-

Muss die neue Heizung für die Förderung das gesamte Haus beheizen und kann ich mehrere Anträge zur Heizungsförderung stellen?

Sie bekommen die Förderung für die neue Heizung auch dann, wenn diese nur einen Teil des Gebäudes mit Wärme versorgt. Voraussetzung ist, ...

Antwort lesen » -

Muss ich einen neuen Warmwasserbereiter installieren, um den Geschwindigkeits-Bonus für die Wärmepumpe zu bekommen?

Die Anforderungen der Heizungsförderung beziehen sich auf neue und bestehende Technik. Erfüllen Sie mit der installierten Anlagentechnik ...

Antwort lesen » -

Ist mein Nachtspeicherofen von Siemens mit Asbest belastet?

Bei Siemens sind folgende Nachtspeicheröfen mit Asbest belastet: Typ HR, HV, 2NV3, 2NV7 bis Baujahr 1972; 2NV1, 2NV3, 2NV5 bis Baujahr ...

Antwort lesen » -

Ab wann kann ich die BEG-EM-Förderung für die Heizung im Mehrfamilienhaus beantragen?

Das Portal der KfW ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 für die Antragstellung vorbereitet. Ab dann können Energieberater oder ...

Antwort lesen » -

Was ist zu beachten, wenn ich im Neubau eine Elektroheizung einbauen möchte?

Interessieren Sie sich für eine Infrarotheizung im Neubau, gilt § 71 d des Gebäudeenergiegesetzes. Dieser fordert, dass Sie die ...

Antwort lesen » -

Wie können wir die 70-Prozent-Kappung an unserer Photovoltaikanlage entfernen?

Haben Sie bereits ein Smart-Meter-Gateway, ist die Abschaffung der Kappung für Anlagen mit mehr als 7 kWp möglich. Wie Sie dabei am besten ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Innenwand im Fachwerk mit Holzfasern dämmen und mit Rigips verkleiden?

Infrage kommen hier Holzweichfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten, die beide Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und transportieren ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Einrohrheizung sanieren und eine Wärmepumpe nachrüsten?

Generell schließt sich das nicht aus. Technisch bedingt bietet eine Einrohrheizung aber nicht die besten Voraussetzungen für eine ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren?

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist?

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben?

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen?

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage?

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen?

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen?

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt?

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung?

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung?

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen?

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue?

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet?

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren?

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen » -

Holen wir uns Schimmel ins Haus, wenn wir zu gute Fenster in den Keller einbauen?

Schimmel entsteht nur, wenn es im Keller unbemerkt zur Kondensation kommt. Sind die Fenster energetisch schlechter als die umliegenden ...

Antwort lesen » -

Durfte man die Wärmepumpen-Förderung nach den Regeln von 2023 als Mieter beantragen?

Nach den Regeln von 2023 war es möglich, als Mieter die Förderung der Heizung zu beantragen. 2024 funktioniert das leider nicht mehr. ...

Antwort lesen » -

Muss mein Sohn nach GEG sanieren, wenn ich ihm die Hälfte meiner Häuser schenke?

Handelt es sich um Ein- oder Zweifamilienhäuser und bewohnten Sie diese am 01. Februar 2002 selbst als Eigentümerin, gilt die Ausnahme von ...

Antwort lesen » -

Wann beauftrage ich einen Energieberater und wann beantrage ich Fördermittel, wenn ich ein bestehendes Haus kaufen möchte?

Sinnvoll ist es, die umfassende Energieberatung nach dem Hauskauf zu beauftragen. Denn dann bekommen Sie auch eine BAFA-Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für die Reparatur der Wärmepumpe?

Bei der Reparatur handelt es sich um eine Instandsetzung. Für diese können Sie leider keine Förderung der Wärmepumpe in Anspruch nehmen. ...

Antwort lesen » -

Welche Dachbodendämmung schützt vor dem Befall durch Mäuse?

Planen Sie, die Dämmung im Dachboden neu aufzubauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Dämmung nach unten und ...

Antwort lesen » -

Benötige ich einen Nachweis, wenn ich die Ölheizung inklusive der Tanks entsorgen lasse?

Einen Entsorgungsnachweis benötigen Sie, wenn Sie eine Förderung für die Pelletheizung beantragt haben und den Heizungs-Austausch- oder ...

Antwort lesen » -

Muss die oberste Geschossdecke unter dem Flachdach gedämmt werden? Einen Dachboden gibt es nicht.

Nein. Hier hat sich nichts Wesentliches geändert. Die oberste Geschossdecke muss nach § 47 GEG nur gedämmt werden, wenn sie oder das Dach ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden

Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden