x

x

- Dämmung

- Heizung & Lüftung

- Strom & Solar

- Dach

- Fassade

- Keller

- Innenausbau

- Bad

- Grundstück & Garage

- Service, Tools, News, Forum »Beratung & Förderung

- Versicherung

- Ratgeber

- Ratgeber Sanierungsplanung

- Ratgeber Frühjahrscheck

- Ratgeber Hitzeschutz

- Ratgeber Herbstcheck

- Ratgeber Winter

- Ratgeber Schimmel

- Ratgeber Schallschutz

- Ratgeber Schadstoffsanierung

- Ratgeber Einbruchschutz

- Ratgeber Barrierefreiheit

- Ratgeber Hochwasser

- Ratgeber Unwetterschutz

- Ratgeber Schöner Sanieren

- Ratgeber Denkmalschutz

- Ratgeber Thermografie & Blower Door

- Ratgeber Heizkosten sparen

- Ratgeber Energiesparen für Mieter

- Infos, News & Tools

Sanierungsstory Einblasdämmung: Klinkerhaus günstig saniert

Wärmeschutz von 50er-Jahre-Einfamilienhaus deutlich verbessert

Eine energetische Sanierung, die Dämmung eines Hauses - unbezahlbar heißt es oft. Dass es auch anders geht, zeigt unser Sanierungsbericht: Ein kleines Einfamilienhaus am Niederrhein aus den 50er Jahren, bewohnt von einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Sohn. Ihrem Beruf als Physiotherapeutin geht sie im Erdgeschoss des Hauses nach. Mit einer Einblasdämmung konnte der Wärmeschutz deutlich verbessert werden, mit kleinem Budget.

Das Gebäude, als regional-typisches Klinkerhaus in den 50er Jahren mit zweischaligem Mauerwerk gebaut, hat eine Grundfläche von 10 x 8 Metern. Es ist 1,5-geschossig gebaut, mit 4 Zimmern im ersten Stock (Dachschräge) und 2 Zimmern im EG, darunter der Praxisraum. Eine Wärmedämmung war bei keinem einzigen Bauteil vorhanden. Vor der Dämmung verbrauchte das Gebäude pro Jahr durchschnittlich 2.800 l Heizöl. Die Heizkosten beliefen sich 2007 auf 130 Euro monatlich. Bei einem Gesamtwirkungsgrad der (alten) Heizungsanlage von max. 75 Prozent emittierte das Haus vor der Sanierung rd. 10 to CO2 pro Jahr.

Um die Kosten gering zu halten, beteiligte sich die Familie an den Arbeiten (Einfüllen des Dämmstoffs in die Verblasmaschinen, Aufräumen usw.). Es gab ein maximal auszuschöpfendes Budget von 2.500 Euro (*Kosten und Budget beziehen sich auf das Sanierungsjahr 2008). Die Besonderheit dieses Gebäudes war, dass sowohl die Wand, als auch die Dachschräge, die Holzbalkendecke zum Spitzboden als auch der Fußboden zum Keller hohlschichtig ausgebildet waren – diese Hohlschichten waren leicht zugänglich und nicht gedämmt.

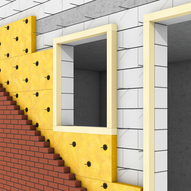

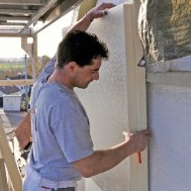

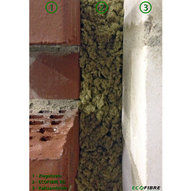

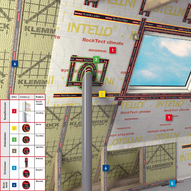

1. Fassadendämmung zweischaliges Mauerwerk: Einblasdämmung für die Außenwand

Den größten Teil der Gebäudehüllfläche bildet die Außenwand, die bei dem Gebäude zweischalig ausgeführt wurde. Zweischalige Außenwände mit Luftschicht sind in ganz Norddeutschland eine vorherrschende Bauform. Sie haben einen Anteil von rund 30 Prozent an den deutschen und 60 Prozent an den norddeutschen Gebäudefassaden.

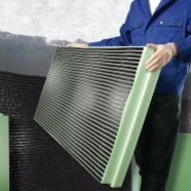

Die 100 m² opake Wandfläche des Kinlkerhauses besitzt eine Hohlschicht von 6 Zentimetern. Diese wurde mit dem mineralischen Kerndämmstoff SLS20 WLS 035 gedämmt.

Und so lief die Dämmung der Fassade ab:

Die Ziegelwand wurde (in den T-Fugen) angebohrt, eine Düse aufgesetzt, durch welche anschließend der Dämmstoff in die Wand eingeblasen wurde. Bei rieselfähigen Produkten werden wenige Einblasöffnungen benötigt (in diesem Fall insgesamt ca. 25 Stück). Nach den Dämmarbeiten wurden die Einblasöffnungen mit Fugenmörtel "unsichtbar" verschlossen.

Während der Einblasdämmung stellte sich heraus, dass es Undichtigkeiten in der Wand gab: Diese äußerten sich durch den Austritt von Dämmstoff-Staub (zum Glück nur nach außen, auch Staub-Erscheinungen nach innen treten bei diesem Dämmverfahren oft auf und lassen sich durch geeignete Maßnahmen bzw. Verwendung von anderen Dämmstoffen - z.B. Glaswolleflocken - verhindern). Diese Undichtigkeiten zeigen aber auch, dass der Begriff "stehende Luftschicht" für zweischaliges Mauerwerk nicht zutrifft.

Der Anfangs-U-Wert der Wand lag bei 1,3 W/m²K, nach Einblasen eines 035er Dämmstoffes in einer Dicke von 6 Zentimetern sank der U-Wert auf 0,43 W/m²K - also eine Verdreifachung des Dämmwertes der Wand. Zum Vergleich: Ein außen aufgebrachtes WDVS wäre nicht nur um den Faktor 10 teurer, sondern würde das regionaltypische Aussehen des Hauses auch verändern und wäre zudem aufgrund von Hinterlüftungseffekten sogar weitgehend wirkungslos!

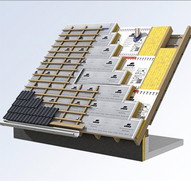

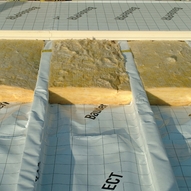

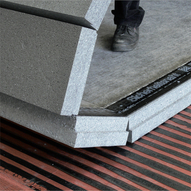

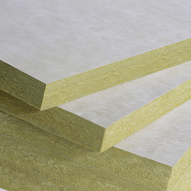

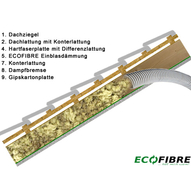

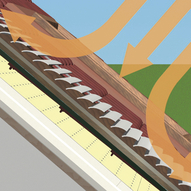

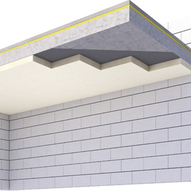

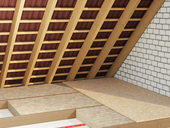

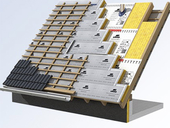

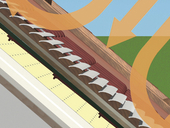

2. Dämmung von Dachschräge und Holzbalkendecke mit Einblasdämmung

Zeitgleich wurden die Dachschräge und die Holzbalkendecke (Kehlbalkenlage) gedämmt: In den Dachschrägen befand sich keinerlei Dämmstoff (bei Gebäuden bis in die 70er Jahre durchaus üblich), allerdings hatte das Dach bei einer Dachsanierung schon eine Unterdeckbahn erhalten. Das erleichterte die Dämmung der Dachschrägen (insgesamt ca. 40 m², Dicke 14 cm) mit Zellulose-Einblasdämmstoff WLS 039. Der U-Wert der Dachschrägen sank von 3,2 W/m²K auf ca. 0,25 W/m²K - der Wärmeschutz wurde damit um den Faktor 13 verbessert!

Im gleichen Zuge wurde auch die oberseitige Dämmung der (ein paar Jahre alten, nachträglich eingebauten) Dachgaube von 10 cm (Mineralwolle) auf insgesamt 20 cm (Mineralwolle incl. Zellulose) ergänzt. Diese Dämm-Maßnahme dauerte insgesamt 1 Minute!

Die Kehlbalkenlage (Holzbalkendecke) war, wie fast alle derartigen Bauteile in deutschen Gebäuden, hohlschichtig und nicht gedämmt. Die Fläche von ca. 60 m² wurde in einer Dicke von 14 cm mit Zellulose WLS 039 gedämmt. Da man den größten Teil der Geschossdecke nicht als Lagermöglichkeit benötigte, wurden die Einblasdämmarbeiten gleich auf die bisherige Arbeitsebene, die Kehlbalkenlage, ausgedehnt. Einen Laufsteg für den Schornsteinfeger hatte die Eigentümerin schon im Vorfeld erstellt.

Der U-Wert der Holzbalkendecke, in einer Dicke von 14 cm eingeblasen, sank von 3 W/m²K auf 0,25 W/m²K (Verzwölffachung der Dämmwirkung). Die Fläche, die zusätzlich eine Aufblasdämmung von 26 cm erhielt (mithin insgesamt 40 cm Dämmung), hatte nach der Dämmmaßnahme einen U-Wert von 0,1 W/m²K. Ebenso wie bei der Außenwand wäre eine nur oberseitige Dämmung der Holzdielen aufgrund von Hinterlüftungseffekten wirkungslos gewesen. Das Ausblasen der Hohlschicht in der Kehlbalkenlage ist eine notwendige Voraussetzung für eine energetisch wirkungsvolle Dämmung der Holzdielen oberseits.

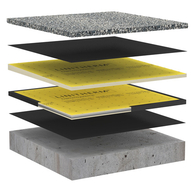

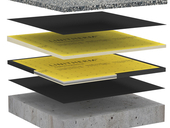

3. Weiterer Sanierungsfall: Erdgeschoss-Fußboden zum Keller hin

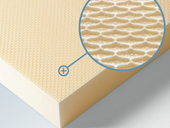

Der Fußboden des Praxis-Raumes (ca. 50 m²) ist als Dielenholzfußboden ausgebildet. Konstruktiv bedingt sind die Nadelholzdielen auf eine Balkenlage genagelt, die Nagelreihen sind von oben sichtbar. Oft, und so auch in diesem Fall, befindet sich in den Gefachen unter den Dielen nichts außer Luft (manchmal auch Schlacke/Asche oder Lehm). Die Lagerhölzer haben eine Höhe von 8 cm. Möchte man diese Gefache mit Faserdämmstoffen wie Glaswolle oder Zellulose ausblasen, müssen am Rand einzelne Dielen entfernt werden, der Schlauch weit in die Gefache eingeführt und dann sukzessive gedämmt werden. Die Entfernung der Dielen war nicht gewünscht. Also wurden von oben Öffnungen mit einem Durchmesser von 2 cm in die Dielen gebohrt, eine Einblasdüse aufgesetzt und der Hohlraum von 8 cm mit Polystyrol-Kügelchen WLS 033 gefüllt. Nach dem Einblasen wurden die Öffnungen mit handelsüblichen Holzpfropfen verschlossen und von der Eigentümerin selber nachgearbeitet.

Der U-Wert des Fußbodens sank damit von 2 W/m²K auf 0,34 W/m²K - eine Versechsfachung des Wärmeschutzes. Dauer der Maßnahme: 1,5 Stunden.

Eine weitere Fußbodenfläche (30 m²) war nicht hohlschichtig, sondern massiv und mit Fliesen belegt, und konnte nur von unten unter der Kellerdecke gedämmt werden. Die Eigentümerin erhielt dafür 30 m² Phenolharzplatten WLS 021, 60 mm dick, um diese später in Eigenleistung von unten (Kellerdecke) anzubringen (kleben und dübeln).

Fazit und Ergebnis:

Die Dämm-Maßnahmen von Wand, Dach, OG-Decke und Fußboden benötigten nur einen Tag und zwei Fachleute unter Mithilfe der Hauseigentümer (2 Handlanger). Der Kostenrahmen von 2.500 Euro wurde eingehalten (*Kosten und Budget beziehen sich auf das Sanierungsjahr 2008). Eine finanzielle Förderung seitens der Bundesregierung gab es 2008 noch nicht. Der Heizenergiebedarf des Gebäudes sank um über 60 Prozent (von 2.800 l Heizöl auf weniger als 1.100 l), entsprechend sank der CO2-Ausstoß (Gebäudeheizung) von 10 to/a auf weniger als 4 to pro Jahr).

Die finanzielle Amortisationszeit der Maßnahmen beträgt damit 1,6 Jahre. Die CO2-Vermeidungskosten (auf 50 Jahre hin gerechnet) liegen bei 0,8 ct pro kg CO2. Seit Durchführung dieser Maßnahme sparte das Gebäude bis zum Jahr 2023 in 15 Jahren insgesamt 90 to CO2 ein.

Ein Gebäude dieser Art, bei dem alle relevanten Bauteile nicht nur nicht gedämmt sind, sondern sich als Hohlschichten auch für Einblasverfahren eignen, ist natürlich nicht der Normalfall und relativ selten. Die vorgestellten Verfahren jedoch können im Einzelnen bei über 2,5 Milliarden m² Gebäudehüllfläche eingesetzt werden und sind aufgrund der sehr niedrigen Kosten geeignet, auch einkommensschwächere Familien an der Energiewende und Klimaschutz zu beteiligen. Die Einblasdämmung erweist sich mit ihren Eigenschaften – funktionierend, einfach, schnell ausgeführt, bezahlbar und konsequent ökologisch – als ein bedeutender Hebel für den Klimaschutz, Bezahlbarkeit von Heizung und Schonung von endlichen, fossilen Energie-Ressourcen.

Auch wenn die Kosten für eine Einblasdämmung heute höher sind, bleibt die Maßnahme niedriginvestiv und kann inzwischen auch staatlich gefördert werden. Damit amortisiert sich die Einblasdämmung ähnlich schnell wie in diesem Sanierungsbericht.

Was kostet eine Dämmung? Hier können Sie kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.

Aktuelles

-

26.04.2024

Update EEG / Solarpaket: Weitere Verbesserungen für Photovoltaik

Die Bundesregierung plant weitere Verbesserungen für Photovotaik-Anlagen und sogenannte Balkonkraftwerke. Ein Überblick zu Photovoltaik-Strategie und Solarpaketen.

-

25.04.2024

Was tun mit alter Fassadendämmung? WDVS aufdoppeln statt abreißen

Durchschnittlich 35 Jahre beträgt die Haltbarkeit eines Wärmedämm-Verbundsystems. Alte WDVS können durch eine Aufdoppelung saniert werden.

-

24.04.2024

Gesetzliche Anforderungen des GEG 2024 bei der Fassadendämmung

Stimmt der Wärmeschutz der Außenwände? Für die Fassadendämmung sind im GEG 2024 verbindliche Grenzwerte festgeschrieben. Sie greifen bei einer Dämmung und neuem Putz.

-

23.04.2024

Rückstausicherung verhindert Wasserschaden im Keller

Ein Wasserschaden im Keller ist bei Starkregen überall möglich. Damit es gar nicht erst zur Überschwemmung kommt, haben sich so genannte Rückstausicherungen bewährt.

-

23.04.2024

Förderung für neue Rollläden - Nachrüstung oder Erneuerung

Für Nachrüstung und Erneuerung von Rollläden gibt es mehrere Möglichkeiten der Förderung. Alle Infos und Details zu Zuschüssen vom BAFA, KfW-Kredit und Steuerbonus.

Dämmung

Informieren Sie sich und erfahren Sie mehr zum Thema Dämmung »

Prospekte

Bestellen Sie jetzt Prospekte rund ums Thema Dämmung. Wir liefern sie kostenfrei zu Ihnen nach Hause.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Dämmung

-

für Profis

Schlanke Fassadenbekleidung inklusive Fassadendämmung

Verbundelemente mit variablem Design für Fassade und Brüstung

-

für Profis

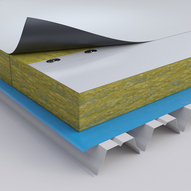

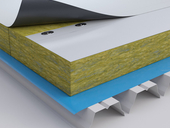

Flachdachdämmung abgestimmt auf die Flachdachabdichtung

Einheitlicher Flachdachaufbau für ein durchgängiges Dachsystem

-

für Profis

Wärmedämm-Verbundsystem mit Glas-Verkleidung

Fassadenplatten und Dämmung für die kreative Fassadengestaltung

-

für Profis

Feuchtevariable Dampfbremse für Holzkonstruktionen zugelassen

Sicherheit für Dachdämmung bei Holzfeuchte oder Undichtigkeit

-

für Profis mit Video

Mineralisches Wärmedämm-Verbundsystem für Sanierung und Neubau

Innovative, ökologische und brandsichere Dämmung der Fassade

-

Hightech-Dämmung im Denkmal-Dach

Dämmung zwischen den Sparren für effektiven Wärmeschutz

-

mit Video

Kerndämmung der Fassade mit Steinwolleflocken

Flexibel und kostengünstig: Fassadendämmung im Einblasverfahren

-

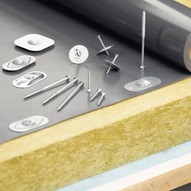

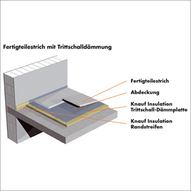

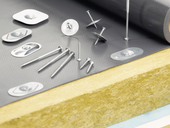

Nichtbrennbare Trittschalldämmung für die Fußbodenheizung

Bodendämmplatte aus Steinwolle mit Befestigung für Heizungsrohre

-

für Profis

Steinwolle-Dämmplatte mit geprüfter Hagelwiderstandsklasse HW5

Flachdachdämmung mit hagelsicherem Konstruktionsaufbau

-

für Profis

Effiziente Kerndämmung aus Mineralwolle für die Fassade

Dämmrolle punktet bei Fassadendämmung gegenüber Dämmplatten

-

mit Video

Schalldämmung: Trennwände in Trockenbauweise richtig dämmen

Dämmplatte aus Mineralwolle für Raumteiler verbessern Akustik

-

für Profis

Nachhaltig sanieren mit Aufsparrendämmung aus Biomasse

Biobasierter, ökologischer Dämmstoff mit hoher Dämmeffizienz

-

für Profis

Dachabdichtung schützt Dachdämmung vor Wind und Wetter

Abgestimmte Komplettsysteme garantieren Luftdichtheit

-

Flexibler Holzfaserdämmstoff für Zwischensparrendämmung im Dach

Holzfaserdämmplatten mit sehr guter Klemmwirkung im Zwischenraum

-

mit Video

Spezial-Sanierungsbahn für die einlagige Dachabdichtung

Dachsanierung mit leichter Oberlagsbahn ab zwei Prozent Neigung

-

Rundum gut gedämmt mit zweilagiger Fassadendämmung

Sanierung eines Altbaus zum Neubaustandard mit WDVS

-

mit Video

Einblasdämmung aus Steinwolle oder Zellulose fürs Steildach

Nachträgliche Dachdämmung schnell und wirtschaftlich ausführen

-

für Profis

Extra schlankes WDVS spart Platz bei der Fassadendämmung

Oberflächenfinish mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

-

Neuer Wohnraum im Haus durch Dachausbau dank Gaubenbausystem

Sanierung mit schnellem Einbau von Gauben im Dach plus Dämmung

-

Dämmung der Kellerdecke schnell und einfach

Geringerer Energieverlust im Haus dank Dämmplatten im Keller

-

mit Video

Dünne Innendämmung mit Mineraldämmplatte

Mineralische Dämmung beugt Schimmel im Innenraum vor

-

Wärmedämm-Verbundsystem aus Steinwolle-Putzträgerplatten

WDVS ohne Kompromisse bei Wärme-, Schall- und Brandschutz

-

Feuchtevariable Dampfbremse schützt Dachdämmung vor Feuchtigkeit

Vlieskaschierte Polyamidfolie beugt Feuchtigkeitsschäden vor

-

für Profis mit Video

Aufsparrendämmung senkt Heizkosten und optimiert Schallschutz

Gute Dämmung und neue Dacheindeckung zahlen sich aus

-

für Profis

Zweilagige Fassadendämmung bietet besten Wärmeschutz

Steinwolleplatten bis 400 Millimeter Dämmdicke im WDVS möglich

-

für Profis mit Video

Beanspruchtes Flachdach mit leichter Bitumenbahn sanieren

Flachdachabdichtung mit Sanierungsbahn schnell instand setzen

-

mit Video

Brandschutz erhöhen via Einblasdämmung

Installationsschachtdämmung aus nicht brennbaren Steinwollflocken

-

für Profis mit Video

Alukaschierte PIR-Gefälledämmung für Flachdächer

Zuverlässige Entwässerung und schnelle Verlegung der Dachdämmung

-

für Profis mit Video

Nichtbrennbare Steinwolledämmplatte für die Flachdachdämmung

Wirtschaftlich und sicher: Dämmplatte für verklebte Dachaufbauten

-

mit Video

Innendämmung mit Mineraldämmplatte schafft gesundes Wohnklima

Schimmel vorbeugen und Heizkosten sparen mit ökologischer Dämmung

-

Den Dachboden nach GEG dämmen

Hocheffiziente Dämmung der obersten Geschossdecke mit Dämmfilz

-

für Profis mit Video

Schlanke und effiziente Dämmung unter den Sparren

Dachdämmung mit Dachausbau schafft neuen Wohnraum

-

für Profis

Außen geht nichts? Kellerwand von innen dämmen

Innendämmung für gesundes Wohnklima im Keller

-

-

mit Video

Lückenlos und effizient dämmen mit extra dünner Aufsparrendämmung

Hochwertige Dachdämmung schont Klima, spart Heizkosten im Altbau

-

für Profis mit Video

Flachdach abdichten mit besonders leichter Bitumenbahn

Blähglasgranulat sorgt für geringeres Gewicht der Dampfsperrbahn

-

für Profis

Hoch wärmedämmende Dämmplatte fürs Schrägdach

Erhöhter Wärmeschutz bei geringer Dämmdicke der Aufsparrendämmung

-

für Profis mit Video

Holzfaserdämmplatte mit Klimakammern für die Innendämmung

Bester Schallschutz mit nur 30 Millimetern Dämmung

-

für Profis

Flächige Verlegung der Dampfbremse schützt Dachdämmung optimal

Feuchtetransport und Luftdichtheit bei Steildachsanierung Pflicht

-

für Profis mit Video

Optimale Gefälledämmung fürs Flachdach

Angeschrägte PU-Dämmplatte erlaubt Gefälle bis zu 9,6 Meter

-

mit Video

Dachausbau: Wohngesund dämmen mit Mineralwolle-Dämmung

Ökologische und sichere Dachdämmung fürs ausgebaute Dachgeschoss

-

mit Video

Nachhaltige Dachsanierung mit neuer ECO-Aufsparrendämmung

Alte PU-Hartschaumdämmung als Basis für neue ökologische Dämmung

-

mit Video

Aufsparrendämmung überzeugt bei ausgebautem Dachgeschoss

Nachträgliche Dachdämmung mit Hochleistungs-Dämmelementen

-

für Profis

Belastbare Gefälledämmung für Flachdächer mit Photovoltaik-Anlage

Flachdachdämmplatte mit erhöhter Druckspannung

-

mit Video

Langlebige und nachhaltige Aufsparrendämmung

Sturm- und Hagelschäden mit Dachdämmung minimieren

-

mit Video

Multifunktionale Zwischensparrendämmung mit Dreifach-Schutz

Wenig Wärmeverlust, mehr Schall- und Brandschutz fürs Schrägdach

-

mit Video

Ökologischer Dämmstoff auf Biomassebasis für die Dachdämmung

Besonders dämmstark: Ökologische Aufsparrendämmung auf PU-Niveau

-

mit Video

Fassadendämmung: Holzfaserdämmplatten für WDVS

Atmungsaktive Holzfaserdämmung für Fassaden mit Kosten-Spar-Effek

-

mit Video

Dämmung mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade zahlt sich aus

Wasserabweisende Fassadendämmplatte für beste Energiebilanz

-

Abdichtung plus Trittschalldämmung für Boden mit Fliesenbelag

Feuchtigkeitsschutz und Überbrückung von Rissen in einem Schritt

-

für Profis

Nachträgliche Kerndämmung für dünnes zweischaliges Mauerwerk

Einblasdämmung: Lückenfreie Fassadendämmung mit EPS-Dämmperlen

-

für Profis

Be- und Entlüftung sowie Entwässerung auf dem Flachdach

Entwässerungs- und Lüftungselemente ergänzend zur Dachabdichtung

-

für Profis mit Video

Punktgenaue Dachentwässerung dank Dachreiter für Gefälledämmung

Damit Flachdächer langfristig trocken bleiben

-

für Profis mit Video

Mit neuer Aufsparrendämmung vom Altbau zum Passivhaus

Komplettes Sanierungssystem für zukunftssichere Dachdämmung

-

für Profis mit Video

Alte Fassadendämmung energetisch sanieren mit Sanierungskit

Aus altem WDVS wird vorgehängte hinterlüftete Fassade

-

-

für Profis mit Video

Effiziente Linienentwässerung als Set-Lösung für das Flachdach

Mit Gefälledämmung Regenwasser gezielt ableiten

-

mit Video

Sanierungsbericht Holzfaserdämmung: 500 Jahre altes Fachwerkhaus

Von Grund auf saniert und innen mit Holzfasern gedämmt

-

für Profis

Schrägdach: Befestigungsempfehlung für die Aufsparrendämmung

Schrauben für Aufsparrendämmplatten zuverlässig berechnen

-

für Profis mit Video

Kapillaraktive Innendämmung der Fassade

Wohngesunde Fassadendämmung aus Ziegeln mit Perlit-Füllung

-

für Profis

Flexibles Dämmrahmen-Set für Dachfenster

Dachflächenfenster sicher und wärmebrückenfrei dämmen

-

-

Energieeffiziente Dachdämmung mit Aufsparrendämmplatte

Aufsparrendämmung: Perfekte Ergänzung zur Zwischensparrendämmung

-

mit Video

Sanierungsbericht: Ökologische Dachdämmung 50er-Jahre-Haus

Steildachsanierung mit nachhaltigem Dämmstoff auf Biomassebasis

-

für Profis

Gesunde Raumluft: Schadstoffarme PU-Dämmstoffe für Dachdämmung

Emissionsarme Dämmung im Verzeichnis "Gesündere Gebäude" gelistet

-

für Profis mit Video

Neues Luftdichtsystem: Feuchteschutz und Brandschutz in einem

Sicheres Dach mit schwerentflammbarer Dampfbremse für Dachdämmung

-

Wärmebrückenfreie Dachbodendämmung mit Steinwolleflocken

Schütt- und Aufblasdämmung sorgen für einheitliche Dämmschicht

-

für Profis

Bauwerksabdichtung: Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser

Wasserabweisender Bitumen-Kleber schützt Keller-Dämmplatten

-

für Profis

Sichere Montage von Dachsystemteilen auf der Steildachdämmung

Schneefang und Co: Universelle Befestigung für Aufsparrendämmung

-

-

Schlanke Kellerdeckendämmung für gemütliche Wohnräume

Die richtige Dämmplatte für jede Kellerdecke

-

für Profis

Flachdachdämmung mit Multilayer-Technologie für Umkehrdächer

Extruderschaumplatten mit Stufenfalz verhindern Wärmebrücken

-

mit Video

Sanierungsbericht: Nachträgliche Kerndämmung Einfamilienhaus

Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk Schritt für Schritt

-

-

für Profis mit Video

Gute Kombi bei zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung und WDVS

Einblasdämmung mit Steinwolleflocken verbessert Dämmwert des WDVS

-

mit Video

Sanierungsbericht: Dämmen in Eigenleistung mit Holzfaserdämmung

Alte Käserei mit natürlicher Innendämmung zum Wohnhaus saniert

-

mit Video

Bodentreppe mit Wärmeschutz macht Dämmung von Dachboden perfekt

Dichter Einbau mit Deckenanschluss-System und spezieller Dichtung

-

Gut eingepackt: Effiziente Kerndämmung für die Fassade

Kerndämmplatte punktet mit schlankem Aufbau bei besten Dämmwerten

-

Wohnungs- oder Gebäudetrennwand nachträglich dämmen

Schallschutz verbessern mit nachhaltiger Einblasdämmung

-

mit Video

Bewährtes Duo im Altbau: Innendämmung und Wandheizung

Abgestimmtes System - Mineraldämmplatte, Wandheizung und Lehmputz

-

für Profis

Dachfenster nachrüsten mit Dämmzarge und Aufkeilrahmen

Dachfenster schnell und sicher in die Dachdämmung integrieren

-

mit Video

Zero Waste: Rückbaubares WDVS aus Mineralwolle oder Holzfaser

Recyclingfähige Fassadendämmung komplett sortenrein trennbar

-

Robuste Dämmplatten und Dämmlamellen für die Kellerdeckendämmung

Verschiedene Dämmplatten erfüllen alle Oberflächen-Ansprüche

-

Wohngesunde Einblasdämmung für die nachträgliche Fassadendämmung

Zweischaliges Mauerwerk zeit- und kostensparend dämmen

-

mit Video

Sanierungsbericht: Feuchtes Mauerwerk wohngesund saniert

Altbausanierung ohne Trockenlegung dank Entsalzungssystem

-

für Profis mit Video

Dünne Aufsparrendämmung mit Passivhaus-Zertifikat

Hochleistungsdämmstoff für Dachsanierung im Passivhaus-Standard

-

für Profis

Bester Halt für Perimeterdämmung durch Waffelstruktur

Optimal dämmen im Sockel- und Wärmebrückenbereich

-

für Profis

Dachsanierung: Kombidämmung verbessert Dämmleistung im Altbau

Aufsparrendämmung ergänzt Zwischensparrendämmung

-

Holzbauweise: Ökologische Fassadendämmung aus Holzfasern

Diffusionsoffene Holzfaserplatte für optimalen Feuchtetransport

-

für Profis

Doppelte Dachdämmung für besten Wärmeschutz

Wohlfühlklima dank Kombi aus Auf- und Zwischensparrendämmung

-

für Profis

Sicherheitsdämmbahnen mit 2-in-1-System für das Flachdach

Drei Quadratmeter Dämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang

-

für Profis mit Video

Zeit sparen bei der Fassadendämmung

Steinwolle-Putzträgerplatte für effiziente WDVS-Verarbeitung

-

für Profis mit Video

Mit vorgefertigten WDVS-Fensterzargen effizienter sanieren

Konfigurierbares Fensterelement vereinfacht Fassaden-Anschluss

-

mit Video

Hagelsichere, robuste Dämmplatten für die Aufsparrendämmung

Dachdämmung schützt Haus zuverlässig vor Hagelschaden

-

für Profis mit Video

Dachsanierung mit Aufsparrendämmung nach dem Dachausbau

Einbaufertige Dachdämmung für das bewohnte Dachgeschoss

-

Flachdachbefestiger für das sturmsichere Dach

Mechanische Windsogsicherung von Dachabdichtung und Dämmung

-

für Profis

Schlank oder extra ruhig: Trittschalldämmung für jeden Bedarf

Trittschallschutz mit schlankem Systemaufbau ideal für Sanierung

-

für Profis

Aufsparrendämmung für Metalldächer

Steildach mit Dacheindeckung aus Metall wirtschaftlich dämmen

-

Doppelte Dachdämmung mit Steinwolle sorgt für mehr Wohnkomfort

Vom Altbau zum zeitgemäß gedämmten Wohlfühl-Haus

-

Extrastarke Dachbodendämmung aus Steinwolle

Für genutzten Dachboden Dämmung begehbar ausführen

-

für Profis mit Video

Aufsparrendämmung für gewölbte Dächer, Tonnendach und Gaube

Flexible PU-Dämmplatten vom kleinen bis zum großen Radius

-

für Profis mit Video

Schüttbarer Niveauausgleich aus Blähglasgranulat fürs Flachdach

Schnell begehbare Ausgleichsschüttung mit hoher Druckfestigkeit

-

für Profis

Biobasierte Dämmung für schlanke Dachaufbauten

Ökologische Aufsparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn

-

Effiziente Dachbodendämmung für jeden Bedarf

Dämmvarianten für begehbare und nicht begehbare Dachböden

-

Einfache Dachdämmung dank Einblasdämmung

Dächer in Holzbauweise schnell und wirkungsvoll dämmen

-

für Profis

Dichtklebstoff zum Verkleben von Dampfbremsen im Steildach

Luftdichter Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile

-

mit Video

Flachdach-Dämmplatte aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen

Nachhaltige Flachdachdämmung mit ökologischem Dämmstoff

-

für Profis

Kerndämmung: Steinwolle-Dämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit 033

Formstabile Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk

-

mit Video

Atmungsaktive Dämmplatten aus Holzfaser für die Fassadensanierung

WDVS der Oberklasse: Weniger Heizverluste und gesundes Raumklima

-

mit Video

Abgestimmte Systeme für die Innendämmung

Fassade im Altbau: Die alternative Art der Dämmung

-

mit Video

Die Ökologische: Dachdämmung mit Holzfaser

Bester sommerlicher Wärmeschutz mit Holzfaserdämmung

-

mit Video

Flächentemperierte Carbonbahn nutzt Strahlungswärme

Komfortabel heizen mit Flächenheizung an Wand, Decke und Boden

-

für Profis

Absturzsicherung für das Flachdach

Seilsysteme und Geländersysteme sichern Profis bei Dacharbeiten

-

Nachträgliche Hohlraumdämmung im Flachdach

Einblasdämmung aus Steinwolle für schwer zugängliche Dachbereiche

-

mit Video

Energiesparen in Eigenleistung: Dämmung der Rohrleitungen

Warmwasser- und Heizungsrohre dämmen und Wärmeverlust minimieren

-

für Profis mit Video

Innensanierungssystem befreit den Keller von Schimmel

Schnelle Maßnahmen gegen Schimmel und feuchte Kellerwände

-

mit Video

Luftreinigende Abdichtungsbahn reduziert Luftverschmutzung

Bitumendachbahn sorgt für saubere Luft auf dem Flachdach

-

für Profis

Flachdachdämmung mit ökologischen und robusten Mineraldämmplatten

Mineralische Flachdachdämmung bietet viele Vorteile bei Sanierung

-

mit Video

Dach am besten mit Aufsparrendämmung dämmen

Dünne Hochleistungsdämmplatten sind schnell verlegt

-

mit Video

Schlanke und hagelfeste Dachdämmung mit Polyurethan-Hartschaum

Steildächer energetisch aufwerten mit einer Aufsparrendämmung

-

mit Video

Sanierungsbericht Doppelhaus: Ökologisches WDVS aus Holzfaser

Heizkosteneinsparung dank nachträglicher Fassadendämmung

-

für Profis

Wohngesundheit: Das gesündere Schrägdach inklusive Dämmung

Vier zertifizierte Dachaufbauten garantieren gesunde Raumluft

-

für Profis

Mauerrandstreifen ergänzt Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk

Extruderschaumstreifen verhindern Wärmebrücken an Tür und Fenster

-

für Profis mit Video

Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte für das genutzte Flachdach

Flachdach mit Photovoltaik oder Dachterrasse ideal dämmen

-

mit Video

Zweischichtige Dämmplatte für eine sicher gedämmte Kellerdecke

Schichtaufbau schützt Dämmstoff vor Beschädigung bei der Montage

-

mit Video

Mit Hohlraumdämmung von Fassade und Co Schallschutz verbessern

Dämmung aus Steinwolleflocken sorgt für mehr Ruhe im Haus

-

für Profis

System für die Gaubensanierung ermöglicht homogene Abdichtung

Dachdämmung und Gaubendämmung aus einem Guss

-

für Profis mit Video

Ideal bei Altbausanierung: Schlankes System für die Innendämmung

Dünne Holzfaserdämmplatte sorgt für warme Innenwände ohne Dübeln

-

für Profis mit Video

Flachdach-Ausstieg für Bodentreppen

Zugang zum Flachdach mit luftdichtem Anschluss und Wärmedämmung

-

für Profis

Dachdämmung bei Denkmalschutz

Dünne Dämmplatten punkten bei Dachsanierung von altem Speicher

-

für Profis mit Video

Effiziente Wärmedämmung dank vorgehängter hinterlüfteter Fassade

Dünne Dämmplatte erzielt beste Dämmwerte bei geringer Dämmdicke

-

Nachhaltige Kellerdeckendämmung mit mineralischem Oberflächenputz

Kellerdecken gesünder, ökologisch dämmen

-

mit Video

Sommerlicher Hitzeschutz fürs Dach aus Steinwolleflocken

Einblasdämmung punktet als flexible und effiziente Dachdämmung

-

Marderschutzdach: Dachdämmung vor ungebetenen Tieren schützen

So zerstören Marder und Co nicht die Dachdämmung

-

für Profis

Schlanke Aufsparrendämmung mit integrierter Dampfsperre

Geringe Dämmstärke bei hoher Dämmwirkung für schlanken Dachaufbau

-

für Profis

Der Wärmeschutz für den Sockel: Vollmineralische Sockeldämmung

Sockeldämmplatten für die Fassadendämmung mit WDVS

-

Mit Untersparrendämmung auch den Brandschutz verbessern

Dachdämmung mit Dämmstoffen aus Mineralwolle gibt Sicherheit

-

mit Video

Dünne Innendämmung für wenig Wohnraumverlust

Fassade effektiv dämmen auch bei Denkmalschutz

-

Natürliche Zwischensparrendämmung aus Glaswolle

Nachhaltige und umweltfreundliche Dachdämmung

-

Steinwolle-Kellerdeckendämmung farblich gestalten

Ansprechende Optik plus Wärmeschutz dank streichbarer Dämmplatte

-

Extraschlanke Trittschalldämmung zur Nachrüstung im Altbau

Dünnestrich erlaubt Sanierung des Fußbodens in Rekordzeit

-

Bodendämmung aus natürlichen Holzfasern

Komfortabler Trittschallschutz für Dielen, Parkett und Laminat

-

für Profis mit Video

Klinker: Schlanke Fassadenziegel für zweischaliges Mauerwerk

Reduzierte Außenschale bietet mehr Platz für Fassadendämmung

-

für Profis mit Video

Sichere und schnelle Aufsparrendämmung im Großformat

Mit XXL-Dämmplatten Dach in 90 Minuten vollständig gedämmt

-

mit Video

Wohngesunde, ökologische Innendämmung der Fassade

Fassadendämmung mit schadstofffreien Mineraldämmplatten

-

für Profis

Dämmstoff-Halter fixiert Steinwolle-Fassadendämmplatten

Vorgehängte hinterlüftete Fassade sicher befestigen

-

für Profis mit Video

Bodentreppe einbauen Schritt für Schritt

Fachgerechter, luftdichter Einbau spart deutlich Heizkosten

-

für Profis mit Video

Kombinierte Dämmung der Kellerdecke mit zwei Platten

Dämmplatten und Brandschutzplatten für Stahlbetondecken

-

für Profis mit Video

Perimeterdämmung: Vom Sockel bis zum Dach brandsicher gedämmt

Sockeldämmplatte aus Schaumglas ergänzt vollmineralisches WDVS

-

für Profis

Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut für WDVS

Ästhetische Fassaden dank Deko-Dämmstoffplatte

-

mit Video

Kerndämmung schützt Fassade vor Feuchtigkeit

Feuchte Wände? Einblasdämmung aus Steinwolle beugt vor!

-

mit Video

Flexible Befestigung für Photovoltaik-Anlagen auf dem Flachdach

Dank Luftspalt rund 25 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung

-

für Profis

Flachdachdämmung: Verbesserter Wärmeschutz, maximaler Brandschutz

Dünne Steinwolle-Dämmplatte für höchste Anforderungen

-

für Profis

Dämmung mit Vakuumkern für Flachdach, Balkon und Terrasse

Dämmplatte mit extra dünner Aufbauhöhe bei höchster Dämmleistung

-

mit Video

Ökologische Dämmung der Kellerdecke verhindert aufsteigende Kälte

Kellerdämmung mit Mineraldämmplatten senkt Heizkosten

-

für Profis

Universalabdichtung vereinfacht Fenster-Anschlüsse an Dämmebene

Sicherer WDVS-Anschluss und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

-

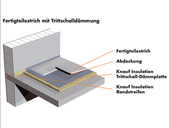

Optimale Fußbodendämmung sorgt für Ruhe im Haus

Druckfeste Trittschalldämmung für Fertigteilestrich

-

mit Video

Untersparrendämmung ganz ohne Zuschneiden

Passgenaue Steinwolle-Dämmplatte erleichtert Dachdämmung

-

mit Video

Kerndämmung: Steinwolle-Flocken sorgen für Optimum an Dämmwirkung

Nachträgliche Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk

-

Nachträgliche Kellerdeckendämmung mit Extruder-Schaumplatten

XPS-Platten dämmen aufsteigende Kälte aus unbeheiztem Keller ein

-

mit Video

Historisches Fachwerkhaus clever saniert mit Steinwolledämmung

Einblasdämmung aus Steinwolle bewahrt denkmalgeschützte Fassade

-

für Profis mit Video

KSK-Abdichtungsbahn für dauerhaft trockene Wohnkeller

Kellerwände sicher mit "Allwetter"-Lösung abdichten

-

für Profis mit Video

Energetisch sanieren und gesund wohnen mit Lehm für die Innenwand

Lehmmörtel und Lehmfarbe für die Dämmung der Fassade von innen

-

für Profis mit Video

Luftdichtheitssystem für luftdichte Dachdämmung

Abgestimmte Komplett-Lösung hält Dach frei von Feuchtigkeit

-

mit Video

Streichbare Dämmplatte aus Steinwolle für die Kellerdecke

Kellerdeckendämmung, die sich verputzen und streichen lässt

-

für Profis

Natürliche Zwischensparrendämmung für gesundes Wohnklima

Dachdämmung mit modernem Hochleistungsdämmstoff

-

mit Video

Die Sensible: Innendämmung der Fassade

Flanken- und Laibungsplatten verhindern Wärmebrücken und Schimmel

-

mit Video

Innovative Einblasdämmung für die Fassade

Kerndämmung verbessert Wärme-, Schall- und Brandschutz

-

für Profis mit Video

Dünne Aufsparrendämmung mit besten Dämmwerten

Maximale Dämmleistung bei minimaler Materialstärke

-

für Profis

WDVS-Systemzubehör für gedämmte Fassaden

Nist-, Raffstorekästen und Co bündig in Fassadendämmung einbinden

-

Nachträgliche Dachdämmung gegen Fluglärm

Schallschutzdach: Dachsanierung bringt Ruhe ins Haus

-

mit Video

Moderne Innendämmung mit Mineraldämmplatten für historische Hülle

Fassadensanierung: Aus marodem Haus wird schmucke Villa

-

Schnell, flexibel und wohngesund: Einblasdämmung aus Mineralwolle

Vielseitige Dämmung für Fassade, Dach und Dachboden

-

mit Video

Schallschutz: Raumakustik verbessern mit Akustik-Dämmplatten

Nachträgliche Schalldämmung für die Decke aus Recyclingglas

-

für Profis

Unterspannbahn und Unterdeckbahn mit wasserabweisendem Vlies

Regensicheres Unterdach schützt Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit

-

für Profis

Fassadensanierung für alte Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

Wirtschaftliches Sanierungsverfahren für WDVS mit Kunstharzputz

-

für Profis mit Video

Hochdämmende Planziegel mit Mineralwolledämmung für Ziegelwände

Fassade von Mehrfamilienhäusern wärme- und schallschutzoptimieren

-

mit Video

Garantiert schimmelfrei mit Holzfaserdämmplatte

Kapillar aktive Innendämmung für die Fassade ohne Dampfsperre

-

mit Video

Erstes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit dem Blauen Engel

Umweltsiegel für natürliche Fassadendämmung

-

für Profis mit Video

Beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle als Kernstück für WDVS

Fassadendämmung mit hoher Abreißfestigkeit und Dübeltragfähigkeit

-

mit Video

Heizkomfort trifft Design: Modernes Truhen- und Wand-Klimagerät

Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit nachhaltiger Klimaanlage

-

Steinwolle-Lamellen für gewölbte Kellerdecken

Flexible Kellerdeckendämmung ideal bei Kellergewölbe im Altbau

-

für Profis mit Video

Bodendämmung: Trittschalldämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle

Maximale Stabilität bei minimaler dynamischer Steifigkeit

-

für Profis

Einblasdämmung: Steinwolle-Granulat für den Holzbau

Holzhaus hohlraumfrei dämmen an nur einem Tag

-

Sanierung eines Baudenkmals mit Aufsparrendämmung

Sicherer Brandschutz dank Steinwolle-Dachdämmung

Produkte im Bereich Dämmung

-

für Profis

Schlanke Fassadenbekleidung inklusive Fassadendämmung

Verbundelemente mit variablem Design für Fassade und Brüstung

-

für Profis

Flachdachdämmung abgestimmt auf die Flachdachabdichtung

Einheitlicher Flachdachaufbau für ein durchgängiges Dachsystem

-

für Profis

Wärmedämm-Verbundsystem mit Glas-Verkleidung

Fassadenplatten und Dämmung für die kreative Fassadengestaltung

-

für Profis

Feuchtevariable Dampfbremse für Holzkonstruktionen zugelassen

Sicherheit für Dachdämmung bei Holzfeuchte oder Undichtigkeit

-

für Profis mit Video

Mineralisches Wärmedämm-Verbundsystem für Sanierung und Neubau

Innovative, ökologische und brandsichere Dämmung der Fassade

-

-

mit Video

Kerndämmung der Fassade mit Steinwolleflocken

Flexibel und kostengünstig: Fassadendämmung im Einblasverfahren

-

Nichtbrennbare Trittschalldämmung für die Fußbodenheizung

Bodendämmplatte aus Steinwolle mit Befestigung für Heizungsrohre

-

für Profis

Steinwolle-Dämmplatte mit geprüfter Hagelwiderstandsklasse HW5

Flachdachdämmung mit hagelsicherem Konstruktionsaufbau

-

für Profis

Effiziente Kerndämmung aus Mineralwolle für die Fassade

Dämmrolle punktet bei Fassadendämmung gegenüber Dämmplatten

-

mit Video

Schalldämmung: Trennwände in Trockenbauweise richtig dämmen

Dämmplatte aus Mineralwolle für Raumteiler verbessern Akustik

-

für Profis

Nachhaltig sanieren mit Aufsparrendämmung aus Biomasse

Biobasierter, ökologischer Dämmstoff mit hoher Dämmeffizienz

-

für Profis

Dachabdichtung schützt Dachdämmung vor Wind und Wetter

Abgestimmte Komplettsysteme garantieren Luftdichtheit

-

Flexibler Holzfaserdämmstoff für Zwischensparrendämmung im Dach

Holzfaserdämmplatten mit sehr guter Klemmwirkung im Zwischenraum

-

mit Video

Spezial-Sanierungsbahn für die einlagige Dachabdichtung

Dachsanierung mit leichter Oberlagsbahn ab zwei Prozent Neigung

-

Rundum gut gedämmt mit zweilagiger Fassadendämmung

Sanierung eines Altbaus zum Neubaustandard mit WDVS

-

mit Video

Einblasdämmung aus Steinwolle oder Zellulose fürs Steildach

Nachträgliche Dachdämmung schnell und wirtschaftlich ausführen

-

für Profis

Extra schlankes WDVS spart Platz bei der Fassadendämmung

Oberflächenfinish mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

-

Neuer Wohnraum im Haus durch Dachausbau dank Gaubenbausystem

Sanierung mit schnellem Einbau von Gauben im Dach plus Dämmung

-

Dämmung der Kellerdecke schnell und einfach

Geringerer Energieverlust im Haus dank Dämmplatten im Keller

-

mit Video

Dünne Innendämmung mit Mineraldämmplatte

Mineralische Dämmung beugt Schimmel im Innenraum vor

-

Wärmedämm-Verbundsystem aus Steinwolle-Putzträgerplatten

WDVS ohne Kompromisse bei Wärme-, Schall- und Brandschutz

-

Feuchtevariable Dampfbremse schützt Dachdämmung vor Feuchtigkeit

Vlieskaschierte Polyamidfolie beugt Feuchtigkeitsschäden vor

-

für Profis mit Video

Aufsparrendämmung senkt Heizkosten und optimiert Schallschutz

Gute Dämmung und neue Dacheindeckung zahlen sich aus

-

für Profis

Zweilagige Fassadendämmung bietet besten Wärmeschutz

Steinwolleplatten bis 400 Millimeter Dämmdicke im WDVS möglich

-

für Profis mit Video

Beanspruchtes Flachdach mit leichter Bitumenbahn sanieren

Flachdachabdichtung mit Sanierungsbahn schnell instand setzen

-

mit Video

Brandschutz erhöhen via Einblasdämmung

Installationsschachtdämmung aus nicht brennbaren Steinwollflocken

-

für Profis mit Video

Alukaschierte PIR-Gefälledämmung für Flachdächer

Zuverlässige Entwässerung und schnelle Verlegung der Dachdämmung

-

für Profis mit Video

Nichtbrennbare Steinwolledämmplatte für die Flachdachdämmung

Wirtschaftlich und sicher: Dämmplatte für verklebte Dachaufbauten

-

mit Video

Innendämmung mit Mineraldämmplatte schafft gesundes Wohnklima

Schimmel vorbeugen und Heizkosten sparen mit ökologischer Dämmung

-

-

für Profis mit Video

Schlanke und effiziente Dämmung unter den Sparren

Dachdämmung mit Dachausbau schafft neuen Wohnraum

-

für Profis

Außen geht nichts? Kellerwand von innen dämmen

Innendämmung für gesundes Wohnklima im Keller

-

-

mit Video

Lückenlos und effizient dämmen mit extra dünner Aufsparrendämmung

Hochwertige Dachdämmung schont Klima, spart Heizkosten im Altbau

-

für Profis mit Video

Flachdach abdichten mit besonders leichter Bitumenbahn

Blähglasgranulat sorgt für geringeres Gewicht der Dampfsperrbahn

-

für Profis

Hoch wärmedämmende Dämmplatte fürs Schrägdach

Erhöhter Wärmeschutz bei geringer Dämmdicke der Aufsparrendämmung

-

für Profis mit Video

Holzfaserdämmplatte mit Klimakammern für die Innendämmung

Bester Schallschutz mit nur 30 Millimetern Dämmung

-

für Profis

Flächige Verlegung der Dampfbremse schützt Dachdämmung optimal

Feuchtetransport und Luftdichtheit bei Steildachsanierung Pflicht

-

für Profis mit Video

Optimale Gefälledämmung fürs Flachdach

Angeschrägte PU-Dämmplatte erlaubt Gefälle bis zu 9,6 Meter

-

mit Video

Dachausbau: Wohngesund dämmen mit Mineralwolle-Dämmung

Ökologische und sichere Dachdämmung fürs ausgebaute Dachgeschoss

-

mit Video

Nachhaltige Dachsanierung mit neuer ECO-Aufsparrendämmung

Alte PU-Hartschaumdämmung als Basis für neue ökologische Dämmung

-

mit Video

Aufsparrendämmung überzeugt bei ausgebautem Dachgeschoss

Nachträgliche Dachdämmung mit Hochleistungs-Dämmelementen

-

für Profis

Belastbare Gefälledämmung für Flachdächer mit Photovoltaik-Anlage

Flachdachdämmplatte mit erhöhter Druckspannung

-

mit Video

Langlebige und nachhaltige Aufsparrendämmung

Sturm- und Hagelschäden mit Dachdämmung minimieren

-

mit Video

Multifunktionale Zwischensparrendämmung mit Dreifach-Schutz

Wenig Wärmeverlust, mehr Schall- und Brandschutz fürs Schrägdach

-

mit Video

Ökologischer Dämmstoff auf Biomassebasis für die Dachdämmung

Besonders dämmstark: Ökologische Aufsparrendämmung auf PU-Niveau

-

mit Video

Fassadendämmung: Holzfaserdämmplatten für WDVS

Atmungsaktive Holzfaserdämmung für Fassaden mit Kosten-Spar-Effek

-

mit Video

Dämmung mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade zahlt sich aus

Wasserabweisende Fassadendämmplatte für beste Energiebilanz

-

Abdichtung plus Trittschalldämmung für Boden mit Fliesenbelag

Feuchtigkeitsschutz und Überbrückung von Rissen in einem Schritt

-

für Profis

Nachträgliche Kerndämmung für dünnes zweischaliges Mauerwerk

Einblasdämmung: Lückenfreie Fassadendämmung mit EPS-Dämmperlen

-

für Profis

Be- und Entlüftung sowie Entwässerung auf dem Flachdach

Entwässerungs- und Lüftungselemente ergänzend zur Dachabdichtung

-

für Profis mit Video

Punktgenaue Dachentwässerung dank Dachreiter für Gefälledämmung

Damit Flachdächer langfristig trocken bleiben

-

für Profis mit Video

Mit neuer Aufsparrendämmung vom Altbau zum Passivhaus

Komplettes Sanierungssystem für zukunftssichere Dachdämmung

-

für Profis mit Video

Alte Fassadendämmung energetisch sanieren mit Sanierungskit

Aus altem WDVS wird vorgehängte hinterlüftete Fassade

-

-

für Profis mit Video

Effiziente Linienentwässerung als Set-Lösung für das Flachdach

Mit Gefälledämmung Regenwasser gezielt ableiten

-

mit Video

Sanierungsbericht Holzfaserdämmung: 500 Jahre altes Fachwerkhaus

Von Grund auf saniert und innen mit Holzfasern gedämmt

-

für Profis

Schrägdach: Befestigungsempfehlung für die Aufsparrendämmung

Schrauben für Aufsparrendämmplatten zuverlässig berechnen

-

für Profis mit Video

Kapillaraktive Innendämmung der Fassade

Wohngesunde Fassadendämmung aus Ziegeln mit Perlit-Füllung

-

für Profis

Flexibles Dämmrahmen-Set für Dachfenster

Dachflächenfenster sicher und wärmebrückenfrei dämmen

-

-

Energieeffiziente Dachdämmung mit Aufsparrendämmplatte

Aufsparrendämmung: Perfekte Ergänzung zur Zwischensparrendämmung

-

mit Video

Sanierungsbericht: Ökologische Dachdämmung 50er-Jahre-Haus

Steildachsanierung mit nachhaltigem Dämmstoff auf Biomassebasis

-

für Profis

Gesunde Raumluft: Schadstoffarme PU-Dämmstoffe für Dachdämmung

Emissionsarme Dämmung im Verzeichnis "Gesündere Gebäude" gelistet

-

für Profis mit Video

Neues Luftdichtsystem: Feuchteschutz und Brandschutz in einem

Sicheres Dach mit schwerentflammbarer Dampfbremse für Dachdämmung

-

Wärmebrückenfreie Dachbodendämmung mit Steinwolleflocken

Schütt- und Aufblasdämmung sorgen für einheitliche Dämmschicht

-

für Profis

Bauwerksabdichtung: Perimeterdämmung bei drückendem Grundwasser

Wasserabweisender Bitumen-Kleber schützt Keller-Dämmplatten

-

für Profis

Sichere Montage von Dachsystemteilen auf der Steildachdämmung

Schneefang und Co: Universelle Befestigung für Aufsparrendämmung

-

-

-

für Profis

Flachdachdämmung mit Multilayer-Technologie für Umkehrdächer

Extruderschaumplatten mit Stufenfalz verhindern Wärmebrücken

-

mit Video

Sanierungsbericht: Nachträgliche Kerndämmung Einfamilienhaus

Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk Schritt für Schritt

-

-

für Profis mit Video

Gute Kombi bei zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung und WDVS

Einblasdämmung mit Steinwolleflocken verbessert Dämmwert des WDVS

-

mit Video

Sanierungsbericht: Dämmen in Eigenleistung mit Holzfaserdämmung

Alte Käserei mit natürlicher Innendämmung zum Wohnhaus saniert

-

mit Video

Bodentreppe mit Wärmeschutz macht Dämmung von Dachboden perfekt

Dichter Einbau mit Deckenanschluss-System und spezieller Dichtung

-

Gut eingepackt: Effiziente Kerndämmung für die Fassade

Kerndämmplatte punktet mit schlankem Aufbau bei besten Dämmwerten

-

Wohnungs- oder Gebäudetrennwand nachträglich dämmen

Schallschutz verbessern mit nachhaltiger Einblasdämmung

-

mit Video

Bewährtes Duo im Altbau: Innendämmung und Wandheizung

Abgestimmtes System - Mineraldämmplatte, Wandheizung und Lehmputz

-

für Profis

Dachfenster nachrüsten mit Dämmzarge und Aufkeilrahmen

Dachfenster schnell und sicher in die Dachdämmung integrieren

-

mit Video

Zero Waste: Rückbaubares WDVS aus Mineralwolle oder Holzfaser

Recyclingfähige Fassadendämmung komplett sortenrein trennbar

-

Robuste Dämmplatten und Dämmlamellen für die Kellerdeckendämmung

Verschiedene Dämmplatten erfüllen alle Oberflächen-Ansprüche

-

Wohngesunde Einblasdämmung für die nachträgliche Fassadendämmung

Zweischaliges Mauerwerk zeit- und kostensparend dämmen

-

mit Video

Sanierungsbericht: Feuchtes Mauerwerk wohngesund saniert

Altbausanierung ohne Trockenlegung dank Entsalzungssystem

-

für Profis mit Video

Dünne Aufsparrendämmung mit Passivhaus-Zertifikat

Hochleistungsdämmstoff für Dachsanierung im Passivhaus-Standard

-

für Profis

Bester Halt für Perimeterdämmung durch Waffelstruktur

Optimal dämmen im Sockel- und Wärmebrückenbereich

-

für Profis

Dachsanierung: Kombidämmung verbessert Dämmleistung im Altbau

Aufsparrendämmung ergänzt Zwischensparrendämmung

-

Holzbauweise: Ökologische Fassadendämmung aus Holzfasern

Diffusionsoffene Holzfaserplatte für optimalen Feuchtetransport

-

für Profis

Doppelte Dachdämmung für besten Wärmeschutz

Wohlfühlklima dank Kombi aus Auf- und Zwischensparrendämmung

-

für Profis

Sicherheitsdämmbahnen mit 2-in-1-System für das Flachdach

Drei Quadratmeter Dämmung und Abdichtung in einem Arbeitsgang

-

für Profis mit Video

Zeit sparen bei der Fassadendämmung

Steinwolle-Putzträgerplatte für effiziente WDVS-Verarbeitung

-

für Profis mit Video

Mit vorgefertigten WDVS-Fensterzargen effizienter sanieren

Konfigurierbares Fensterelement vereinfacht Fassaden-Anschluss

-

mit Video

Hagelsichere, robuste Dämmplatten für die Aufsparrendämmung

Dachdämmung schützt Haus zuverlässig vor Hagelschaden

-

für Profis mit Video

Dachsanierung mit Aufsparrendämmung nach dem Dachausbau

Einbaufertige Dachdämmung für das bewohnte Dachgeschoss

-

Flachdachbefestiger für das sturmsichere Dach

Mechanische Windsogsicherung von Dachabdichtung und Dämmung

-

für Profis

Schlank oder extra ruhig: Trittschalldämmung für jeden Bedarf

Trittschallschutz mit schlankem Systemaufbau ideal für Sanierung

-

für Profis

Aufsparrendämmung für Metalldächer

Steildach mit Dacheindeckung aus Metall wirtschaftlich dämmen

-

Doppelte Dachdämmung mit Steinwolle sorgt für mehr Wohnkomfort

Vom Altbau zum zeitgemäß gedämmten Wohlfühl-Haus

-

-

für Profis mit Video

Aufsparrendämmung für gewölbte Dächer, Tonnendach und Gaube

Flexible PU-Dämmplatten vom kleinen bis zum großen Radius

-

für Profis mit Video

Schüttbarer Niveauausgleich aus Blähglasgranulat fürs Flachdach

Schnell begehbare Ausgleichsschüttung mit hoher Druckfestigkeit

-

für Profis

Biobasierte Dämmung für schlanke Dachaufbauten

Ökologische Aufsparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn

-

Effiziente Dachbodendämmung für jeden Bedarf

Dämmvarianten für begehbare und nicht begehbare Dachböden

-

-

für Profis

Dichtklebstoff zum Verkleben von Dampfbremsen im Steildach

Luftdichter Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile

-

mit Video

Flachdach-Dämmplatte aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen

Nachhaltige Flachdachdämmung mit ökologischem Dämmstoff

-

für Profis

Kerndämmung: Steinwolle-Dämmplatte mit Wärmeleitfähigkeit 033

Formstabile Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk

-

mit Video

Atmungsaktive Dämmplatten aus Holzfaser für die Fassadensanierung

WDVS der Oberklasse: Weniger Heizverluste und gesundes Raumklima

-

mit Video

Abgestimmte Systeme für die Innendämmung

Fassade im Altbau: Die alternative Art der Dämmung

-

mit Video

Die Ökologische: Dachdämmung mit Holzfaser

Bester sommerlicher Wärmeschutz mit Holzfaserdämmung

-

mit Video

Flächentemperierte Carbonbahn nutzt Strahlungswärme

Komfortabel heizen mit Flächenheizung an Wand, Decke und Boden

-

für Profis

Absturzsicherung für das Flachdach

Seilsysteme und Geländersysteme sichern Profis bei Dacharbeiten

-

Nachträgliche Hohlraumdämmung im Flachdach

Einblasdämmung aus Steinwolle für schwer zugängliche Dachbereiche

-

mit Video

Energiesparen in Eigenleistung: Dämmung der Rohrleitungen

Warmwasser- und Heizungsrohre dämmen und Wärmeverlust minimieren

-

für Profis mit Video

Innensanierungssystem befreit den Keller von Schimmel

Schnelle Maßnahmen gegen Schimmel und feuchte Kellerwände

-

mit Video

Luftreinigende Abdichtungsbahn reduziert Luftverschmutzung

Bitumendachbahn sorgt für saubere Luft auf dem Flachdach

-

für Profis

Flachdachdämmung mit ökologischen und robusten Mineraldämmplatten

Mineralische Flachdachdämmung bietet viele Vorteile bei Sanierung

-

mit Video

Dach am besten mit Aufsparrendämmung dämmen

Dünne Hochleistungsdämmplatten sind schnell verlegt

-

mit Video

Schlanke und hagelfeste Dachdämmung mit Polyurethan-Hartschaum

Steildächer energetisch aufwerten mit einer Aufsparrendämmung

-

mit Video

Sanierungsbericht Doppelhaus: Ökologisches WDVS aus Holzfaser

Heizkosteneinsparung dank nachträglicher Fassadendämmung

-

für Profis

Wohngesundheit: Das gesündere Schrägdach inklusive Dämmung

Vier zertifizierte Dachaufbauten garantieren gesunde Raumluft

-

für Profis

Mauerrandstreifen ergänzt Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk

Extruderschaumstreifen verhindern Wärmebrücken an Tür und Fenster

-

für Profis mit Video

Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte für das genutzte Flachdach

Flachdach mit Photovoltaik oder Dachterrasse ideal dämmen

-

mit Video

Zweischichtige Dämmplatte für eine sicher gedämmte Kellerdecke

Schichtaufbau schützt Dämmstoff vor Beschädigung bei der Montage

-

mit Video

Mit Hohlraumdämmung von Fassade und Co Schallschutz verbessern

Dämmung aus Steinwolleflocken sorgt für mehr Ruhe im Haus

-

für Profis

System für die Gaubensanierung ermöglicht homogene Abdichtung

Dachdämmung und Gaubendämmung aus einem Guss

-

für Profis mit Video

Ideal bei Altbausanierung: Schlankes System für die Innendämmung

Dünne Holzfaserdämmplatte sorgt für warme Innenwände ohne Dübeln

-

für Profis mit Video

Flachdach-Ausstieg für Bodentreppen

Zugang zum Flachdach mit luftdichtem Anschluss und Wärmedämmung

-

für Profis

Dachdämmung bei Denkmalschutz

Dünne Dämmplatten punkten bei Dachsanierung von altem Speicher

-

für Profis mit Video

Effiziente Wärmedämmung dank vorgehängter hinterlüfteter Fassade

Dünne Dämmplatte erzielt beste Dämmwerte bei geringer Dämmdicke

-

Nachhaltige Kellerdeckendämmung mit mineralischem Oberflächenputz

Kellerdecken gesünder, ökologisch dämmen

-

mit Video

Sommerlicher Hitzeschutz fürs Dach aus Steinwolleflocken

Einblasdämmung punktet als flexible und effiziente Dachdämmung

-

Marderschutzdach: Dachdämmung vor ungebetenen Tieren schützen

So zerstören Marder und Co nicht die Dachdämmung

-

für Profis

Schlanke Aufsparrendämmung mit integrierter Dampfsperre

Geringe Dämmstärke bei hoher Dämmwirkung für schlanken Dachaufbau

-

für Profis

Der Wärmeschutz für den Sockel: Vollmineralische Sockeldämmung

Sockeldämmplatten für die Fassadendämmung mit WDVS

-

Mit Untersparrendämmung auch den Brandschutz verbessern

Dachdämmung mit Dämmstoffen aus Mineralwolle gibt Sicherheit

-

mit Video

Dünne Innendämmung für wenig Wohnraumverlust

Fassade effektiv dämmen auch bei Denkmalschutz

-

-

Steinwolle-Kellerdeckendämmung farblich gestalten

Ansprechende Optik plus Wärmeschutz dank streichbarer Dämmplatte

-

Extraschlanke Trittschalldämmung zur Nachrüstung im Altbau

Dünnestrich erlaubt Sanierung des Fußbodens in Rekordzeit

-

Bodendämmung aus natürlichen Holzfasern

Komfortabler Trittschallschutz für Dielen, Parkett und Laminat

-

für Profis mit Video

Klinker: Schlanke Fassadenziegel für zweischaliges Mauerwerk

Reduzierte Außenschale bietet mehr Platz für Fassadendämmung

-

für Profis mit Video

Sichere und schnelle Aufsparrendämmung im Großformat

Mit XXL-Dämmplatten Dach in 90 Minuten vollständig gedämmt

-

mit Video

Wohngesunde, ökologische Innendämmung der Fassade

Fassadendämmung mit schadstofffreien Mineraldämmplatten

-

für Profis

Dämmstoff-Halter fixiert Steinwolle-Fassadendämmplatten

Vorgehängte hinterlüftete Fassade sicher befestigen

-

für Profis mit Video

Bodentreppe einbauen Schritt für Schritt

Fachgerechter, luftdichter Einbau spart deutlich Heizkosten

-

für Profis mit Video

Kombinierte Dämmung der Kellerdecke mit zwei Platten

Dämmplatten und Brandschutzplatten für Stahlbetondecken

-

für Profis mit Video

Perimeterdämmung: Vom Sockel bis zum Dach brandsicher gedämmt

Sockeldämmplatte aus Schaumglas ergänzt vollmineralisches WDVS

-

für Profis

Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut für WDVS

Ästhetische Fassaden dank Deko-Dämmstoffplatte

-

mit Video

Kerndämmung schützt Fassade vor Feuchtigkeit

Feuchte Wände? Einblasdämmung aus Steinwolle beugt vor!

-

mit Video

Flexible Befestigung für Photovoltaik-Anlagen auf dem Flachdach

Dank Luftspalt rund 25 Prozent mehr Photovoltaik-Leistung

-

für Profis

Flachdachdämmung: Verbesserter Wärmeschutz, maximaler Brandschutz

Dünne Steinwolle-Dämmplatte für höchste Anforderungen

-

für Profis

Dämmung mit Vakuumkern für Flachdach, Balkon und Terrasse

Dämmplatte mit extra dünner Aufbauhöhe bei höchster Dämmleistung

-

mit Video

Ökologische Dämmung der Kellerdecke verhindert aufsteigende Kälte

Kellerdämmung mit Mineraldämmplatten senkt Heizkosten

-

für Profis

Universalabdichtung vereinfacht Fenster-Anschlüsse an Dämmebene

Sicherer WDVS-Anschluss und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

-

-

mit Video

Untersparrendämmung ganz ohne Zuschneiden

Passgenaue Steinwolle-Dämmplatte erleichtert Dachdämmung

-

mit Video

Kerndämmung: Steinwolle-Flocken sorgen für Optimum an Dämmwirkung

Nachträgliche Fassadendämmung für zweischaliges Mauerwerk

-

Nachträgliche Kellerdeckendämmung mit Extruder-Schaumplatten

XPS-Platten dämmen aufsteigende Kälte aus unbeheiztem Keller ein

-

mit Video

Historisches Fachwerkhaus clever saniert mit Steinwolledämmung

Einblasdämmung aus Steinwolle bewahrt denkmalgeschützte Fassade

-

für Profis mit Video

KSK-Abdichtungsbahn für dauerhaft trockene Wohnkeller

Kellerwände sicher mit "Allwetter"-Lösung abdichten

-

für Profis mit Video

Energetisch sanieren und gesund wohnen mit Lehm für die Innenwand

Lehmmörtel und Lehmfarbe für die Dämmung der Fassade von innen

-

für Profis mit Video

Luftdichtheitssystem für luftdichte Dachdämmung

Abgestimmte Komplett-Lösung hält Dach frei von Feuchtigkeit

-

mit Video

Streichbare Dämmplatte aus Steinwolle für die Kellerdecke

Kellerdeckendämmung, die sich verputzen und streichen lässt

-

für Profis

Natürliche Zwischensparrendämmung für gesundes Wohnklima

Dachdämmung mit modernem Hochleistungsdämmstoff

-

mit Video

Die Sensible: Innendämmung der Fassade

Flanken- und Laibungsplatten verhindern Wärmebrücken und Schimmel

-

mit Video

Innovative Einblasdämmung für die Fassade

Kerndämmung verbessert Wärme-, Schall- und Brandschutz

-

für Profis mit Video

Dünne Aufsparrendämmung mit besten Dämmwerten

Maximale Dämmleistung bei minimaler Materialstärke

-

für Profis

WDVS-Systemzubehör für gedämmte Fassaden

Nist-, Raffstorekästen und Co bündig in Fassadendämmung einbinden

-

-

mit Video

Moderne Innendämmung mit Mineraldämmplatten für historische Hülle

Fassadensanierung: Aus marodem Haus wird schmucke Villa

-

Schnell, flexibel und wohngesund: Einblasdämmung aus Mineralwolle

Vielseitige Dämmung für Fassade, Dach und Dachboden

-

mit Video

Schallschutz: Raumakustik verbessern mit Akustik-Dämmplatten

Nachträgliche Schalldämmung für die Decke aus Recyclingglas

-

für Profis

Unterspannbahn und Unterdeckbahn mit wasserabweisendem Vlies

Regensicheres Unterdach schützt Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit

-

für Profis

Fassadensanierung für alte Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

Wirtschaftliches Sanierungsverfahren für WDVS mit Kunstharzputz

-

für Profis mit Video

Hochdämmende Planziegel mit Mineralwolledämmung für Ziegelwände

Fassade von Mehrfamilienhäusern wärme- und schallschutzoptimieren

-

mit Video

Garantiert schimmelfrei mit Holzfaserdämmplatte

Kapillar aktive Innendämmung für die Fassade ohne Dampfsperre

-

mit Video

Erstes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit dem Blauen Engel

Umweltsiegel für natürliche Fassadendämmung

-

für Profis mit Video

Beschichtete Dämmplatte aus Steinwolle als Kernstück für WDVS

Fassadendämmung mit hoher Abreißfestigkeit und Dübeltragfähigkeit

-

mit Video

Heizkomfort trifft Design: Modernes Truhen- und Wand-Klimagerät

Heizen, Kühlen und Luftreinigung mit nachhaltiger Klimaanlage

-

Steinwolle-Lamellen für gewölbte Kellerdecken

Flexible Kellerdeckendämmung ideal bei Kellergewölbe im Altbau

-

für Profis mit Video

Bodendämmung: Trittschalldämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle

Maximale Stabilität bei minimaler dynamischer Steifigkeit

-

für Profis

Einblasdämmung: Steinwolle-Granulat für den Holzbau

Holzhaus hohlraumfrei dämmen an nur einem Tag

-

Sanierungsforum

-

Bekomme ich Fördermittel für den Fernwärme-Anschluss, ohne die Heizung auf Fernwärme umzustellen? Jan-Christoph H. am 22.04.2024

Das ist aller Voraussicht nicht möglich. Denn die Förderung für Fernwärme gibt es nach Punkt 5 der BEG-EM-Richtlinie für "[...] ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir eine Förderung für den Austausch der Scheiben in unseren Fenstern? Dieter R. am 22.04.2024

Bei der Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren ist zur Förderung des Scheibentauschs ein Uw-Wert von 1,3 W/m²K zu erreichen. ...

Antwort lesen » -

Benötige ich auch bei Eigenleistung einen Vertrag mit auflösender/aufschiebender Bedingungen bei der Förderung? Linnea S. am 22.04.2024

Nach Angaben des BMWK ist ein Vertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung bei Förderung von Eigenleistung nicht zwingend erforderlich. ...

Antwort lesen » -

Sind die Seiten der Rollladenkästen ebenfalls zu dämmen? Jens H. am 22.04.2024

Üblicherweise bleiben die Flanken frei. Bausätze zur Rollladendämmung, die meist aus drei Teilen bestehen, sitzen in der Regel dicht längs ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Förderung der Heizung beantragen, wenn ich noch nicht im Haus wohne? Helen K. am 21.04.2024

Um Fördermittel zu bekommen, müssen Sie nachweislich Eigentümerin der Immobilie sein. Ist das der Fall, können Sie die Förderung für die ...

Antwort lesen » -

Ist eine Wärmepumpe mit R410A als Kältemittel heute noch zu empfehlen? L. K. am 21.04.2024

Generell sind hier vermutlich keine Einschränkungen zu erwarten, da das Kältemittel der Wärmepumpe in aller Regel nicht getauscht werden ...

Antwort lesen » -

Was ist bei Angeboten und Rechnungen zu beachten, wenn ich eine Förderung für die Wärmepumpe nutzen möchte? Volker W. am 21.04.2024

Geht es um die Förderung der Wärmepumpe, müssen Sie die technischen Vorgaben des Fördergebers erfüllen. Relevant ist dabei der ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Zwischensparrendämmung im Dach im Zuge der Sanierung erweitern? Sascha H. am 21.04.2024

Grundsätzlich ist es möglich, eine Untersparrendämmung zu ergänzen, um den U-Wert des Daches zu verbessern. Diesen können Sie dazu mit ...

Antwort lesen » -

Muss die neue Heizung für die Förderung das gesamte Haus beheizen und kann ich mehrere Anträge zur Heizungsförderung stellen? Florian E. am 20.04.2024

Sie bekommen die Förderung für die neue Heizung auch dann, wenn diese nur einen Teil des Gebäudes mit Wärme versorgt. Voraussetzung ist, ...

Antwort lesen » -

Muss ich einen neuen Warmwasserbereiter installieren, um den Geschwindigkeits-Bonus für die Wärmepumpe zu bekommen? Sascha R. am 20.04.2024

Die Anforderungen der Heizungsförderung beziehen sich auf neue und bestehende Technik. Erfüllen Sie mit der installierten Anlagentechnik ...

Antwort lesen » -

Ist mein Nachtspeicherofen von Siemens mit Asbest belastet? Laurens R. am 19.04.2024

Bei Siemens sind folgende Nachtspeicheröfen mit Asbest belastet: Typ HR, HV, 2NV3, 2NV7 bis Baujahr 1972; 2NV1, 2NV3, 2NV5 bis Baujahr ...

Antwort lesen » -

Ab wann kann ich die BEG-EM-Förderung für die Heizung im Mehrfamilienhaus beantragen? Wolfgang F. am 19.04.2024

Das Portal der KfW ist voraussichtlich ab Ende Mai 2024 für die Antragstellung vorbereitet. Ab dann können Energieberater oder ...

Antwort lesen » -

Was ist zu beachten, wenn ich im Neubau eine Elektroheizung einbauen möchte? Jens F. am 19.04.2024

Interessieren Sie sich für eine Infrarotheizung im Neubau, gilt § 71 d des Gebäudeenergiegesetzes. Dieser fordert, dass Sie die ...

Antwort lesen » -

Wie können wir die 70-Prozent-Kappung an unserer Photovoltaikanlage entfernen? Sabine M. am 19.04.2024

Haben Sie bereits ein Smart-Meter-Gateway, ist die Abschaffung der Kappung für Anlagen mit mehr als 7 kWp möglich. Wie Sie dabei am besten ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Innenwand im Fachwerk mit Holzfasern dämmen und mit Rigips verkleiden? Michael K. am 19.04.2024

Infrage kommen hier Holzweichfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten, die beide Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und transportieren ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine Einrohrheizung sanieren und eine Wärmepumpe nachrüsten? Konrad V. am 19.04.2024

Generell schließt sich das nicht aus. Technisch bedingt bietet eine Einrohrheizung aber nicht die besten Voraussetzungen für eine ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Förderung der Heizungsoptimierung mit der Förderung für den Heizungstausch kombinieren? Christoph L. am 18.04.2024

Das ist theoretisch möglich. Wichtig sind dabei zwei Punkte. Zum Ersten muss die Förderung der Heizungsoptimierung infrage kommen ...

Antwort lesen » -

Wie finde ich heraus, ob eine Wärmepumpe für mein Haus geeignet ist? Robert S. am 18.04.2024

In diesem Fall empfehlen wir den Heizungscheck der Verbraucherzentrale. Diesen gibt es dank staatlicher Förderung für Kosten von maximal 30 ...

Antwort lesen » -

Können unsere Kinder Förderung für die neue Heizung beantragen, wenn wir mit Nießbrauch im Haus leben? Klaus S. am 18.04.2024

Ihre Kinder können einen Förderantrag stellen. Sie erhalten einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent zur Förderung der Wärmepumpe. Arbeitet ...

Antwort lesen » -

Kann ich Fenster mit 3-fach-Verglasung in die Porensteinwände von 1977 einbauen? Helga S. am 17.04.2024

Durch die Porenbetonsteine erreichen die Außenwände in der Regel einen guten U-Wert und sollten nicht schlechter als die Fenster sein. ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Sperrfrist, wenn ich zunächst eine Förderung für die Heizungsoptimierung und dann eine Förderung für den Heizungstausch beantrage? Jana K. am 17.04.2024

Eine Sperrfrist gibt es hier nicht. Sie sollten die Heizungsoptimierung allerdings abschließen, bevor Sie die Förderung für den ...

Antwort lesen » -

Kann ich das Dach trotz Bitumenschindeln zwischen den Sparren dämmen? Andreas K. am 17.04.2024

Eine Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss ist möglich. Bei diffusionsdichten Schichten wie den beschriebenen Bitumenschindeln kommen ...

Antwort lesen » -

Wer darf außer dem Heizungsbauer die Bestätigung zur Förderung ausstellen? Christian Z. am 17.04.2024

Auch Energie-Effizienz-Experten des Bundes sind dazu berechtigt, die Bestätigung auszustellen. Nachlesen können Sie das unter Punkt 9.3 der ...

Antwort lesen » -

Bekommen wir Fördermittel für die Dachdämmung, wenn der erreichte U-Wert bei 0,20 W/m²K liegt? Christian L. am 17.04.2024

In diesem Fall bekommen Sie den Steuerbonus für die Sanierung leider nicht. Sie erfüllen zwar die GEG-Vorgaben (0,24 W/m²K), liegen aber ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben in Bezug auf den Primärenergiebedarf auch beim Einbau einer Stromdirektheizung? Dominik S. am 17.04.2024

Entscheiden Sie sich im Neubau für eine elektrische Direktheizung, ist diese nur unter sehr hohen Voraussetzungen zulässig. Zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es den Klima-Geschwindigkeitsbonus für die Erweiterung der bestehenden Brennwertheizung? Horst S. am 17.04.2024

In beiden Fällen erhalten Sie den Klima-Geschwindigkeitsbonus aller Voraussicht nach nicht. Denn das setzt zum einen voraus, dass ...

Antwort lesen » -

Wie sind Grundöfen im Energieausweis zu berücksichtigen? Katharina M. am 16.04.2024

Im Bedarfsausweis sind die Öfen als aktuelle Heiztechnik zu bewerten, wenn es keine andere Anlage gibt. Der Energieträger Holz ist dann für ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich auch für die Fußbodenheizung eine Förderung, wenn ich eine neue Wärmepumpe einbaue? Alp Y. am 15.04.2024

Ja, in diesem Fall bekommen Sie Fördermittel für Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Nachlesen können Sie das im entsprechenden Infoblatt zu ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Abstandsregelung, die den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn verbietet? Manfred H. am 15.04.2024

Entsprechende Regelungen finden sich hier in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Die Musterbauordnung (MBO) lässt die Installation kleiner ...

Antwort lesen » -

Wo ist die Dampfbremse bei einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung zu installieren? Martino B. am 14.04.2024

Am sichersten ist die Installation der Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Konstruktion - also raumseitig unter der ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden

Jetzt Fachhandwerker vor Ort für die Dämmung Ihrer Fassade finden